Klimaraum Trier – Historischer Alleenring TRIER 2025

Ausloberin

Stadt Trier

Verfahren

Nichtoffener Wettbewerb

Kenndaten

11 ha

Verkehrsplanung

Visualisierung

Christian Marrero

Mitarbeit

Mohammed Essam | Silvia Garau

Auszeichnung

3. Preis

Haltung zum UNESCO Welterbe und zu den Denkmalen

Deutschlands älteste Stadt lässt sich mit ihrer mehr als zweitausendjährigen Geschichte als Palimpsest lesen. Der Alleenring mit seinen Baudenkmalen und benachbarten Welterbestätten erfordert einen behutsamen Umgang mit den historischen Schichten und Blickbeziehungen, die auf kurzem Weg zwischen verschiedenen Jahrhunderten wechseln können. Der Entwurf sieht daher vor, die Überlagerung der neuen Wegeflächen mit dem denkmalwerten Bestand durch Aufnahme der bestehenden Beläge in die neuen Parkwege darzustellen. Denkmalgeschützte und schützenswerte Einbauten können in den großzügigen Flächen erneut verortet und durch angemessene Beleuchtung und Hinweistafeln integriert werden.

Ziel ist es, die Stadt mit einer neuen Gestaltung und dem Bewusstsein der Geschichte fortzuschreiben.

Historische Befestigungsanlage

Viele historische Städte Europas hatten in ihrer Geschichte ähnliche, die Stadt schützende Befestigungsanlagen, die sich jedoch heute oft nur noch an Straßen- oder Platznamen ablesen lassen. Trier hat mit dieser Vision des grünen, klimaaktiven Alleenrings ein einmaliges Potential nicht nur die Geschichte des Ortes, und damit das Gesicht der Stadt, zu bewahren, sondern auch klimaresilient und nachhaltig in das 3. Jahrtausend der Stadtgeschichte zu blicken.

Die historisch gewachsenen Schichten der Stadtentwicklung am Allenring in Trier werden mit einem neuen Layer, einer Hydrodermis belegt, die dafür sorgt, dass die anfallenden Niederschläge der umliegenden Dachflächen der Flora zugeführt werden

Biodiversität

Zur Stärkung der Biodiversität sollen die zu entnehmenden Gehölze als Totholzhabitate naturnah verwendet werden und Insekten und Kleinsäugern als Behausung und Nahrung dienen. Neupflanzungen von Gehölzen und Stauden bestehen aus heimischen Arten und stehen genauso wie die bienenfreundlichen Ansaaten als Insektennährpflanzen zur Verfügung. Ziel ist es, das Gebiet zu einem dichten und kleinteiligen Habitatmosaik zu verweben, welches die Etablierung natürlicher Nahrungsketten begünstigt.

Mikroklima

Der Alleenring von Trier wird so mit neuen Grünräume, Retentions- und Verdunstungsflächen, sowie Flächen für die Biodiversität zu einem mikroklimatisch wirksamen Rahmen, der wichtige Ressourcen effizient konzentriert, entwickelt und schützt. Folgerichtig ist der Entwurf eine Rückbesinnung auf die vormoderne Gründungsgeschichte der Stadt, die ihren Wasserreichtum der Lage an der Mosel und ihren Zuflüssen zu verdanken hat

Möblierung

Die als Leitlinie für die Barrierefreiheit und die Beleuchtung aufgestellte Kante der Wege bietet punktuell die Möglichkeit über Natursteinauflagen mit oder ohne integrierte Holzsitzflächen qualitativ hochwertige Aufenthaltsflächen an den Wiesenrändern zu schaffen. Zugleich weiten sich die Wege selbst immer wieder zu Orten, an denen neue und bestehende, denkmalwerte Sitzelemente und Bänke verortet sind. Entlang der Fahrradwege sind drei größere Flächen für E-Bike-Ladestationen, Bike-Sharing und Fahrradstellplätze vorgesehen

Barrierefreiheit

Sämtliche Wege und Überwege sind barrierefrei gestaltet. An Übergängen über den Alleenring wird ein Blindenleitsystem aus Noppen-/ Rillenplatten in die Beläge eingearbeitet.

Entlang der neu geschaffenen Wege dient eine höher liegende Kante, die punktuell zur Entwässerung der Wege in die Grünflächen unterbrochen ist, als taktiles Leitelement für schwachsichtige Personen. Bedeutsam ist auch, dass die Barrierefreiheit nicht nur eine leichte Orientierung bei der Durchquerung bieten will. Pflanzung und wiederkehrende Infotafeln in Brailleschrift mit QR-Codes zum Empfang akustischer Informationen sollen für Menschen mit Behinderung den Alleenring und seine historische Bedeutung erlebbar machen.

MMQ3 – Modellquartier 3 Münster 2024

Ausloberin

Stadt Münster

Verfahrensart

Nichtoffener Wettbewerb

Kenndaten

- 20 ha

Städtebau

Visualisierung

Mitarbeit

- Mathias Maurerlechner

- Mohammed Essam

- Zhaojun Wang

Auszeichnung

3. Preis

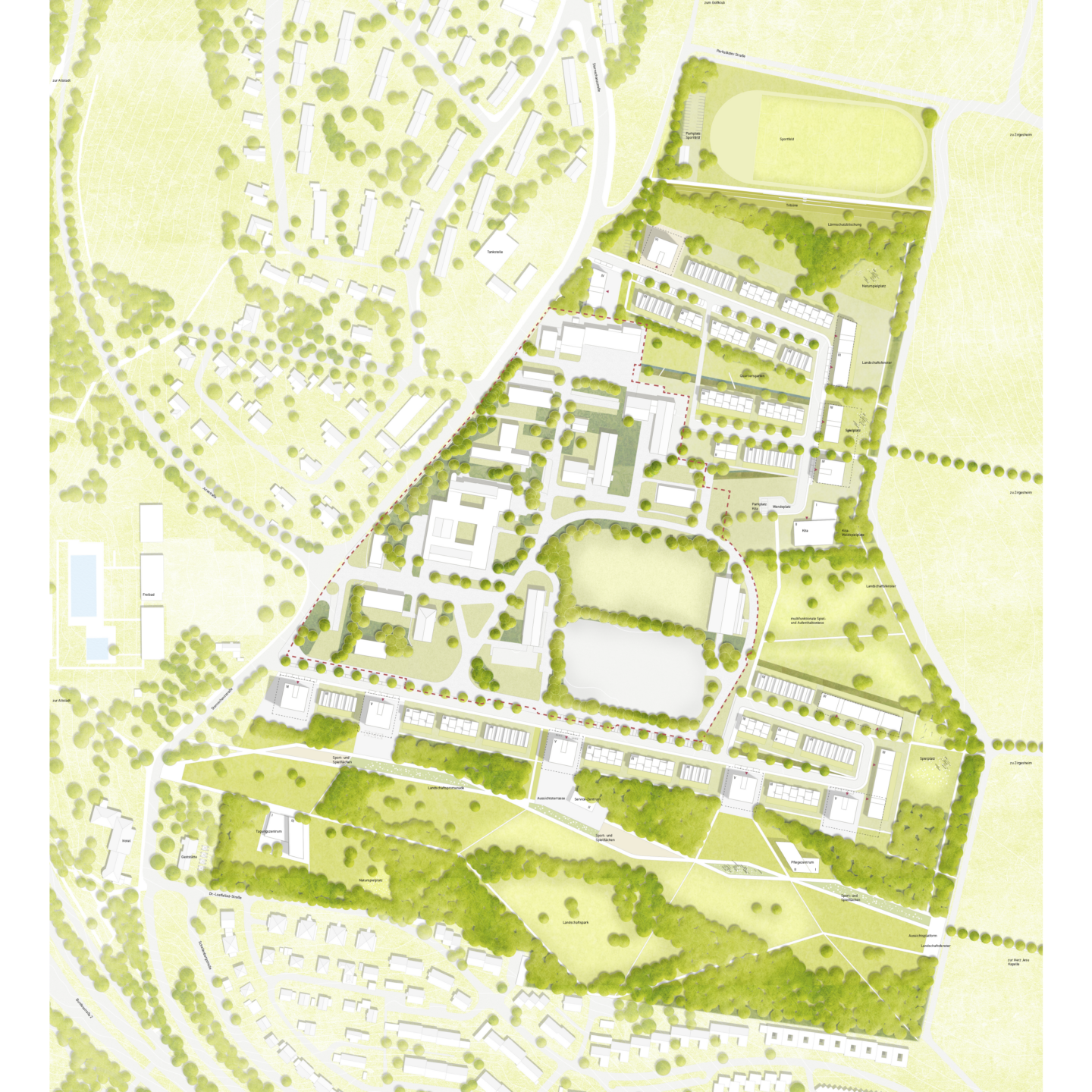

Transformation der ehemals gewerblich geprägten Flächen in ein vielfältiges, urban-gemischtes und gleichzeitig durchgrüntes Quartier

Große Tanker und kleine Bauten

Heute prägt ein Zusammenspiel aus großen Hallenbauten und kleinen Gebäuden das Gelände. Diese Heterogenität ist derzeit ortsprägend. Der Maßstab der Hallen gibt die Körnung der neu entwickelten städtebaulichen Struktur „aus dem Ort heraus“ vor. Dies ermöglicht auch einen flexiblen Umgang mit den vorhandenen Gebäuden im Entstehungsprozess des Quartiers.

Die weitläufigen Flächen (grün wie grau) und engen Anlieferungsgassen erzeugen heute einen besonderen Charakter im Gebiet. Die Flächen bildet die Ausgangsbasis für die Entwicklung hochwertiger Freiräume für das Quartier. Das orthogonale Raster der engen Anliefergassen wird als blau-grünen Wohngassen weiterentwickelt.

Besondere Typen

Im Plangebiet bestehen diverse Kleinarchitekturen, die die heutige Prägung des Quartiers in Zukunft transportieren können. Ihnen kommt im neuen Quartier als Orte der Gemeinschaft, der Nachbarschaft oder des Vereinslebens eine besondere Aufgabe zu.

Randparks

Das Plangebiet am Dortmund-Ems-Kanal liegt heute isoliert zwischen dem Wasser und großen Verkehrsachsen. Daher gilt es, das Gebiet in ein vielfältiges, übergeordnetes Freiraumsystem einzubetten und Bezüge aus der Tiefe des neuen Stadtraums zum Wasser und darüber hinaus herzustellen. Das Quartier öffnet sich baulich zur Promenade am Dortmund-Ems-Kanal. Auch alle Freiräume innerhalb des Quartiers orientieren sich aufs Wasser: Im Norden und Süden Sport- und Waldflächen, in der Mitte öffnet sich der DEK-Park als zentraler Freiraum.

Konzept Klimaresilienz und Regenwasser

Das Regenwasser in den Wohngassen wird in offenen Rinnen und Verdunstungsbeeten geführt und dezentral versickert. Im zentralen DEK-Park, Lütkenpark sowie den Grünbereichen am Quartiersplatz sind zusätzliche Flächen dafür vorgesehen. Die Gebäude auf den Baufeldern haben Retensionsdächer, die das anfallende Regenwasser speichern und verdunsten können.

Darüber hinaus gibt es in den grünen Wohnhöfen oberflächennahe Verdunstungs- und Versickerungsflächen. Das Zusammenspiel aus den geöffneten Blockstrukturen mit grünen Innenhöfen, Gebäude mit grünen Dächern und klimaaktiven Fassaden, gemeinsam mit den blau-grünen Wohngassen sorgen für ein angenehmes Mikroklima im neuen Quartier.

Grundschule und Bürgerzentrum Hegermühle Strausberg 2024

Auftraggeberin

Stadt Strausberg

Beauftragung

Leistungsphase 2-9

Kenndaten

3,87 ha

Architektur

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Jessica Thumann

- Catinca Dobrescu

- Johanna Klein

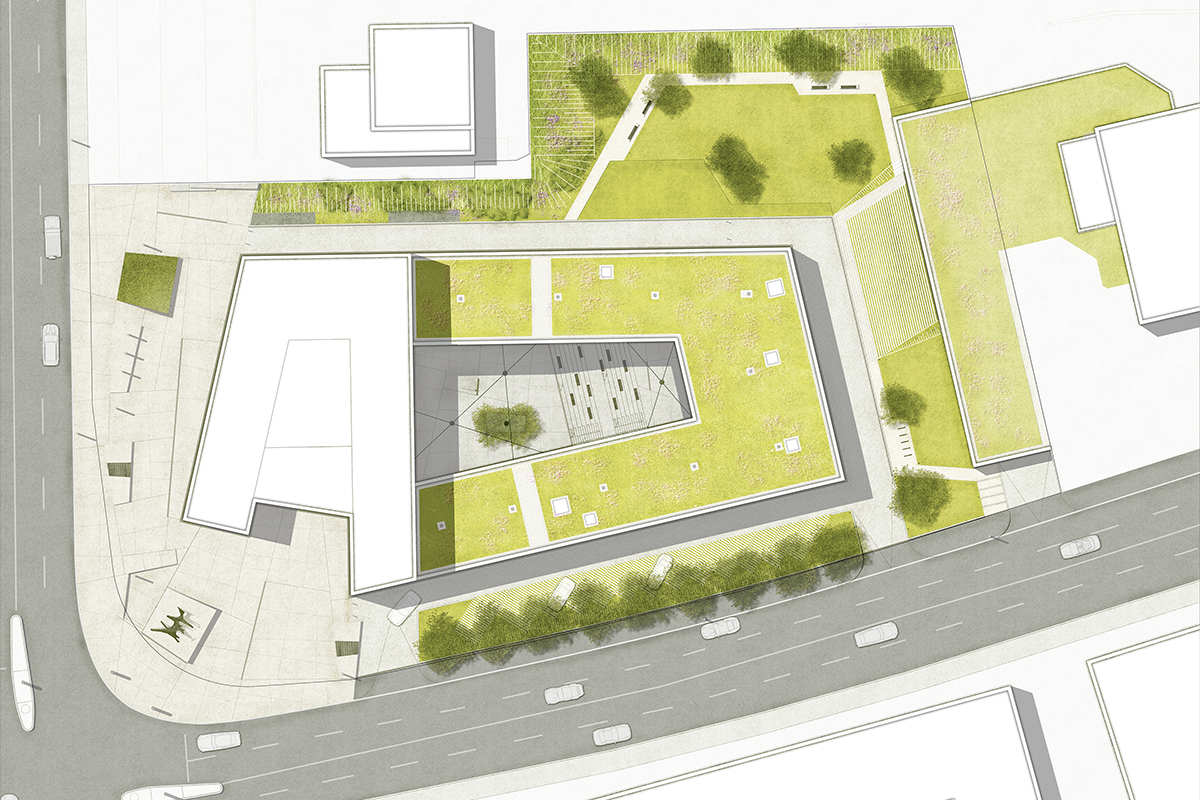

Ein neues Quartierszentrum für Alle

Im Mittelpunkt der Gestaltung für das neue Quartierszentrums steht die Schaffung einer städtebaulich-freiraumplanerischen Konzeption mit hoher Funktionalität und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten.

Der Erweiterungsbau der Grundschule, das Bürgerzentrum und der Neubau der Sporthalle positionieren sich als raumbildende Baukörper innerhalb eines vielschichtigen Gefüges differenzierter Bebauungs- und Freiraumstrukturen. Entwickelt wird eine Abfolge klar definierter Gebäudevolumen und Freiräume, die das Quartier in drei, parallel in Nord-Südrichtung verlaufende Nutzungsbereiche unterteilen. In ein steinernes Plateau bildet den Quartiersplatz mit Bürgerzentrum – Grundschule/Hort mit Pausenhof, ein topografisches Grünband mit kleinteiligen Freiraumstrukturen und ein Freizeit- und Sportband mit Sporthalle.

Zwei Klimaplätze für Waltrop Waltrop 2023

Ausloberin

Stadt Waltrop

Beauftragung

- Leistungsphase 1-8

- nicht-offener einphasiger Realisierungswettbewerb, 2023, 1. Preis

Kenndaten

2.735 m2

Visualisierung

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Mathias Maurerlechner

- Leonid Voronin

- Mohammed Essam (Wettbewerb)

Leitidee

Das Konzept der „grünen Klimaplätze für Waltrop“ entsiegelt die beiden Plätze, Herne-Bay-Platz und Platz von Gardelegen, großzügig und setzt auf einen nachhaltigen Umbau.

Trotz ihrer sehr verschiedenen Lage in der Stadt und ihrem unterschiedlichen Zuschnitt gelingt es, die beiden Plätze mit den charakteristischen grünen Kissen gestalterisch zu verbinden. Verbindend wirkt auch die Wiederverwendung des für die Waltroper Innenstadt typischen Klinkerpflasters, wobei Aufenthaltsflächen vor den Inseln dadurch akzentuiert werden, dass das Pflaster auf der langen Schmalseite Hochkant im Fischgrätverband wieder eingebaut wird. Dadurch wird aus dem ansonsten gerichtet verlegten Wegebelag ein richtungsloses Stadtparkett mit hoher Aufenthaltsqualität.

Grüne Klimakissen als wichtige Bausteine für die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt

Der Introvertierte

Herne-Bay-Platz

Als grüner Klimaplatz ist der Herne-Bay-Platz ein Pendant zum stark versiegelten Raiffeisenplatz, der auch als Marktplatz dient. Die Anordnung des Fahrradpavillons und die Zufahrt zur Tiefgarage konzentrieren die städtischen Nutzungen an der nördlichen Kante des Platzes. Der grüne Rücken des östlichen Kissens zur Bushaltestelle und zur Straße Am Moselbach lässt eine ruhige, grüne Mitte mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Die der Straße am Moselbach zugewandte Seite des grünen Kissens erfüllt mit einem großen Bankelement die Funktion eines zusätzlichen hochwertigen Wartebereichs für die Bushaltestelle.

Die Aufenthaltsbereiche werden durch den charakteristischen Fischgrätbelag markiert.

Der Urbane

Platz von Gardelegen (Kiepenkerlplatz)

Anders als der Herne-Bay-Platz ist der Platz von Gardelegen dreiseitig von Gebäuden gefasst, die mit Außengastronomie und öffentlichen Nutzungen in den Platz hineinwirken und beleben. Diese urbane und extrovertierte Haltung wird durch drei grüne Kissen mit zum Platzzentrum hin vorgelagerten Aufenthalts- und Funktionsbereichen verstärkt.

Dabei werden wie beim Herne-Bay-Platz die Bestandsbäume nach Möglichkeit erhalten und in die grünen Kissen integriert. Der zusätzliche Retentionsraum sorgt auch hier dafür, dass bestehende Bäume und neue Setzungen ausreichend mit Wasser versorgt werden und der Platz deutlich entsiegelt wird. Die Aufenthaltsbereiche vor den Kissen nehmen unterschiedliche Nutzungen auf. Im nördlich gelegenen Bereich befindet sich die Skulptur des namensgebenden Kiepenkerl. Der östliche Aufenthaltsbereich integriert das Mahnmal „Steine gegen das Vergessen“. Im südlichen Bereich entsteht mit einem großzügigen Holzdeck und einem Fontainenfeld ein qualitativ hochwertiger und zugleich atmosphärisch dichter Aufenthaltsbereich.

Vision

Wir entwerfen inklusive und nachhaltige Landschaften für eine diverse und offene Gesellschaft…

…in dem Verständnis, dass unsere Gestaltung von heute der Rohstoff von morgen ist.

Unsere Vision bei hola ist, in allen Maßstäben – von der Wohnumfeldgestaltung bis hin zu großen öffentlichen Räumen – Landschaften zu gestalten, die durch ihre außergewöhnliche gestalterische Qualität und räumliche Ästhetik überzeugen.

Dabei ist nachhaltiges Gestalten immer unser Anspruch. In die Zukunft gedacht, ist die Gestaltung von heute der Rohstoff von morgen. Das Erkennen vorhandener Qualitäten und Stärken ist aus unserer Sicht dafür unabdingbar, und so hat für uns bei Entwurfsaufgaben der erhaltenswerte Bestand und die Wiederverwendung vorhandener Materialien immer Vorrang.

Dies erfordert einen sensiblen Umgang mit dem Kontext, um aus dem Vorhandenen Neues zu schaffen, das langfristig einen Mehrwert für Mensch, Tier und Natur schafft.

Bei der Planung setzen wir auf hochwertige und nachhaltige Materialien, um Projekte zu realisieren, die sowohl funktional als auch ökologisch wertvoll sind.

Nachhaltigkeit ist für uns aber auch eine ästhetische und soziale Kategorie. Um eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen, arbeiten wir eng und partnerschaftlich mit allen Beteiligten zusammen – von Mitarbeiter*innen und Bauherr*innen über Planungsbeteiligte bis hin zu Baufirmen. Gemeinsam schaffen wir (Stadt-)Landschaften, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Gemeinschaft entsprechen und diese antizipieren.

Unser Team und unsere Arbeit sind ein Bekenntnis zu einer offenen, multiethnischen und vielfältigen Gesellschaft.

Team

hola Landschaftsarchitektur

Unsere Projekte und Aufgaben sind so vielfältig und divers wie wir selbst!

Als junges, interdisziplinäres und multiethnisches Team arbeiten wir gemeinsam daran, bestmögliche, nachhaltige und zukunftsweisende Lösungen für den öffentlichen Raum zu finden.

Dabei legen wir großen Wert auf ein wertschätzendes und offenes Miteinander und dass neben all den Arbeitsaufgaben das Zwischenmenschliche und Soziale nicht zu kurz kommt.

Gerd Holzwarth

Inhaber und Geschäftsführer

Zwischen Kunst und Landschaftsarchitektur: Nach seinem Kunststudium und Ausstellungen zwischen Mailand und Kopenhagen wurde ihm der Raum in Museen und Galerien bald zu eng, und er drängte in größere Freiräume.

Gerd sieht seine Aufgabe als Büroleitung darin, Menschen in dem zu unterstützen, was sie gut können, sie zu inspirieren, aber auch Kritik einzubringen – und das mit Empathie und Begeisterungsfähigkeit. Auch privat ist er auf der Suche nach großen Zusammenhängen durch Kunst, Philosophie, Politik und Musik. Viel zu selten ist er in der Stadt unterwegs, die er so liebt.

Andreas Lüderitz

Projektmanager

Geboren und aufgewachsen in der Nähe Berlins – schon immer in und besonders mit der Region Berlin-Brandenburg verwurzelt. Andreas studierte an der Technischen Universität Berlin, wo er später als Tutor in Lehre und Forschung am Fachgebiet Landschaftsbau-Objektbau tätig war. Er absolvierte Praktika im Landschaftsarchitekturbüro Planorama mit Fokus auf die Ausführungsplanung und praktizierte im Bereich der Staudenverwendung im Botanischen Garten Berlin.

Andreas liebt Struktur und Ordnung – wobei er Multitasking nicht unbedingt zu seinen Stärken zählen würde. Besonders wichtig ist ihm, dass sein Beruf zur Förderung des sozialen Miteinanders im öffentlichen Raum beiträgt. Privat in der Welt der elektronischen Musik als DJ und Produzent unterwegs.

Mohammed Essam

Wettbewerbsbearbeitung

Mohammed ist für Entwurf und Visualisierung im Wettbewerbsteam zuständig – immer mit größter Genauigkeit und besonderem Interesse an Projekten mit herausfordernden Umgebungssituationen.

Den Ausgleich findet er bei seinen Hobbys, Reiten und Fußball. Aufgewachsen in Kairo, hat Mo Stadtplanung an der BTU Cottbus studiert und nicht nur durch seine Reisen, sondern auch seine vielfältigen Berufserfahrungen in verschiedenen Ländern und Kulturen breite Berufserfahrung gesammelt.

Winnie Lo

Projektbearbeitung

Winnies Antrieb zur Landschaftsarchitektur besteht nicht nur darin, einen schönen Freiraum mit Hardware für die Nutzer*innen zu schaffen, sondern darin, Verbindungen zwischen Menschen zu verbessern und Gemeinschaft zu stärken. Von Innen nach außen, könnte man sagen, verlief auch ihr Werdegang von der Innenarchitektur zur Landschaftsarchitektur.

Vor hola war sie bei DPWT Design (Hong Kong), Studio Dreiseitl (Überlingen, DE), Frank Kiessling Landschaftsarchitekten (Berlin) und Man Made Land (Berlin) beschäftigt. Wenn Winnie einen Kuchen mitbringt, hat sie danach so viele Backaufträge, dass wir froh sein können, dass sie überhaupt noch bei uns arbeitet.

Silvia Garau

Wettbewerbsbearbeitung

Silvia Garau begann ihre akademische Laufbahn als Architekturstudentin. Es brauchte vier Jahre und etwas Lebenserfahrungen, um zu erkennen, dass ihr Weg ein anderer ist. Sie änderte daraufhin ihren Kurs und spezialisierte sich auf nachhaltige Architektur und Landschaftsgestaltung am Politecnico di Milano.

Nach Abschluss ihres Studiums zog sie in die Stadt, die sie als ihre Rebound City bezeichnet: Berlin, um hier ein Praktikum in einem Landschaftsarchitekturbüro zu beginnen. In der Rolle der Landschaftsarchitektur sieht sie die Aufgabe, Begegnungsräume zu schaffen.

Sabine Winnemuth

Assistenz der Geschäftsführung

In der Nähe von Hannover aufgewachsen, lebte sie schon früh zeitweise in Spanien und Südamerika. Seit 2008 ist sie Berlinerin mit Leib und Seele. Nach ihrem Studium der Bildenden Kunst in Hannover, Braunschweig und Barcelona war sie bei der EXPO 2000 im Bereich Kultur und Events mit Büro- und Verwaltungstätigkeiten beschäftigt und arbeitete danach in diversen Agenturen und Planungsbüros.

Zwischendurch hat sie sich in zahlreichen Bereichen ausprobiert – sei es als Kellnerin, Restaurantleiterin, Tischlerin, Übersetzerin, Sprachlehrerin, Lektorin oder Galeristin. Bei hola managt sie die Verwaltung, Akquise und Social Media. Fotografie, Kunst, Reisen und ihre beiden Enkelkinder sind ihre großen Leidenschaften.

Wenye Gong

Projektleitung

Wenye ist bei hola nicht nur für verschiedene Projekte zuständig und IT-Ansprechperson, sondern hat auch immer den Überblick, was im Büro sonst noch alles los ist. Sie weiß immer genau, was ansteht und findet auch verlorengeglaubte Dinge wieder.

Bevor sie ihren Weg in die Landschaftsarchitektur fand, probierte sie sich in verschiedenen Bereichen aus: beginnend mit Geografie, einem Studium im Bereich Elektroingenieurwesen, wagte sich in die Welt der Filmkritiken auf der Berlinale und organisierte Events zur deutsch-chinesischen Baukultur. Fast seit Beginn an ist Wenye ein Teil von hola und versteht ihren Beruf in der Gestaltung zum Nutzen von Mensch, Gesellschaft und Natur.

Jessica Thumann

Projektleitung

Im ersten Leben war sie Sozialpädagogin, jetzt erzieht sie Bäume – zumindest laut ihrem Mann. Nach ihrem Landschaftsarchitekturstudium an der Beuth Hochschule ist Jessica seit 2020 bei hola. Hier beschäftigt sie sich gerne mit technischen Lösungen und verliert sich manchmal im Detail. Zu jeder Gelegenheit nimmt sie sich die Zeit, anderen ihr Wissen weiterzugeben – die Sozialpädagogin in ihr ist immer noch aktiv.

An der Landschaftsarchitektur begeistert sie, Etwas zu schaffen, das sich auch nach Fertigstellung des Bauprojektes weiterhin entwickelt. Nach einigen Jahren in Potsdam und Berlin ist sie nun zurück in ihrer ländlichen Heimat, wo Stricken, Handwerken, ihr Gemüsegarten und Kuchen essen zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehören.

Larissa Bulheller

Projektbearbeitung

Nach Praktika und studentischer Mitarbeit bei Studio Animal Aides Design und Armbruster Landschaftsarchitektur ist Larissa seit Anfang 2024 bei hola und hier im Projektteam tätig.

Freiraum ist für sie auch als sozialer Raum zu denken und immer im Kontext seiner Umgebung zu betrachten. Larissa beschäftigt sich am liebsten mit technischen Zeichnungen, um den Prozess vom Entwurf bis zur Umsetzung zu verstehen. Und ist dabei daran interessiert alles bis ins kleinste Detail zu verstehen und möglichst viel dazuzulernen. Eine ihrer Leidenschaften ist das Thema Spiel. Aber wessen nicht?

Ehemalige Mitarbeiter*innen:

Jonathan Preuss I Tobias Birkefeld I Junqian Zhang I Zhanhui Ren I Kai Scherz I Marta Pancalli I Patrick Allan I Anne Mann I Sophia Krause I Jenny Kernchen I Lisa Sommerfeld I Mansura Perveen I Catinca Dobrescu I Justus Gärtner I Nell Alexandra Osojca I Jan van den Berge I Alicja Smolińska I Johanna Klein I Charlotte Soppa I Johanna Friebe I Johannes Mebes I Philipp Rösner I Katharina Wittchen I Dominikus Littel I Marie Henze I Pia Abraham I Jihye Joo I Maike Nolte I Antonina Varisella I Olga Medvedeva I Angelika Strauß I Antoine Fourrier | Christoph Deus | Mathias Maurerlechner | Leonid Voronin | Anne Sofie Arlev Lyngby

Kontakt

Urban Dot Bonn 2023

Auftraggeberin

- Bundesstadt Bonn

Beauftragung

- Masterplan

- Gestaltungshandbuch

- Einladungswettbewerb, 2020, 1. Preis

Kenndaten

8,9 ha

Städtebau

Mitarbeit

- Mathias Maurerlechner

- Tobias Birkefeld

Zusammen Wachsen

Der Entwurf entwickelt unter diesem Motto einen urbanen Stadtbaustein mit Vorbildfunktion in Sachen Klimawandel, Senkung des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen für die hohe Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewohnern. Noch ist die Umgebung des Planungsgebietes durch sehr heterogene Nutzungs-, Bebauungs- und Freiraumstrukturen geprägt und stellt sich derzeit als städtebaulich ungeordneter Raum dar.

Das räumlich klare Grundgerüst des Entwurfs erlaubt die Neuinterpretationen des Raumes sowie Integration von Bestandsgebäuden. Die baulichen Ränder schirmen das neue Quartier vor Schallemissionen ab. Die Hauptzugänge liegen an der Dottendorfer Straße, hier befindet sich auch der Mobilitätshub. Der Großteil des Quartiers wird durch innovative Mobilitätskonzepte von MIV Verkehr freigehalten.

Auf der nördlichen Seite des neuen Quartiers öffnet sich der repräsentative Torplatz und leitet in den Büro- und Wissenschaftscampus. Am Eingang liegt das öffentlich zugängliche Campuszentrum. Auf der westlichen Seite des Platzes befinden sich Gastronomie und Dienstleistungsangebote. Hier verläuft das Rückgrat des Quartiers – der baumbestandene Boulevard – der den nördlichen Büro- und Wissenschaftscampus mit dem südlichen Wohnquartier verbindet. Ausdifferenzierte Gebäudetypoplogien, wie der urbane Block, Wohnen am Park und Wohnen am Platz, die Smart Price Homes mit kommunikativem Laubengang und Wohnen mit Aussicht, machen das Quartier für alle sozialen Schichten und für alle Lebensphasen attraktiv.

Hohe Dichte mit qualitätsvollen Freiräumen

Eine hohe, aber angemessene städtebauliche Dichte, zugunsten von qualitätsvollen und großzügigen Freiräumen, wird durch die differenzierte Grundstruktur des öffentlichen Raums angestrebt. Ermöglicht werden so qualitätsvoll gestaltete Plätze, Grünflächen und Straßenräume, mit hoher Aufenthaltsqualität und vielfältigen Nutzungen. Eine kleinteilige und maßstäbliche Blockstruktur, die sich an den Prinzipien und räumlichen Eigenschaften der Europäischen Stadt orientiert, schafft Diversität und flexible Entwicklungsmöglichkeiten.

Das Gestaltungshandbuch wurde entwickelt, um das Quartier „Urban Dot“ zu einem lebenswerten Wohn- und Arbeitsquartier mit identitätsstiftenden Gesamtcharakter zu verhelfen. Es dient als Leitfaden für Architekt*innen und Landschaftsarchitekt*innen.

Das Gestaltungshandbuch formuliert Qualitäten zu den öffentlichen, halböffentlichen und privaten Freiräumen in Bezug auf Materialität, Oberflächenqualitäten, Vegetation und Beleuchtung.

Biotechcampus Mainz 2023

Ausloberin

Landeshauptstadt Mainz

Verfahrensart

zweiphasiger, nichtoffener Wettbewerb

Kenndaten

50 ha

Städtebau

Verkehr (Beratung)

Visualisierung

Mitarbeit

- Mathias Maurerlechner

- Mohammed Essam

Auszeichnung

3. Preis

Urbanistisches Spielfeldes mit klaren Regeln

Die heutige Feldflur, Straßen und Strukturen der Umgebung bieten wenig räumliche oder inhaltliche Anknüpfungspunkte. Daher stehen einige grundlegende Prämissen und Prinzipen zur Organisation des neuen Campus am Anfang des Entwurfs:

Als ordnungsgebendes Moment auf dem Areal dient ein kontextbezogenes Raster. Im Sinne eines „urbanistischen Spielfeldes“ kann es nach klaren Regeln ausgestaltet werden. Es bezieht sich einerseits auf die Morphologie der umgebenden Feldflur, andererseits auf das streng orthogonale System der östlich angrenzenden Hochschulerweiterung. Die Maschenweite des Rasters variiert von sehr großen Bau- und Freiraumfeldern an den nördlichen und südlichen Rändern hin zu kleinen Feldern entlang der zentralen Achse im Gebiet.

Eine grobe Zonierung von Nord nach Süd schreibt dem Territorium unterschiedliche landschaftliche Qualitäten ein. Diese grundsätzliche räumlich-funktionale Disposition schafft differenzierte Teilräume, neue Freiraumtypen und unterschiedliche Grade von Urbanität.

Freiraum als Multitalent

Dem Freiraum kommt eine Schlüsselrolle im Konzept zu. Er umfasst drei Landschaftstypen, die dem Gebiet eine (neue) Prägung geben und wichtige stadtklimatische und ökologische Aufgaben übernehmen: der im Norden gelegene Feuchtwald, der südliche Landwirtschaftspark, der Campuspark und der Aktivpark – beide als nord-süd verlaufenden Freiraumkorridore sowie der Campus-Boulevard als urbanes Rückgrat der neuen Gebietsentwicklung.

Prozess

In einer Initialphase werden im östlichen Teilgebiet die wichtigsten freiräumlichen Setzungen sowie erste Pioniernutzungen angelegt. Sukzessive kann das Teilgebiet zu einem möglichen in sich geschlossenen Teilgebiet vervollständigt und die Landschaftsränder definiert werden. Bei entsprechendem Entwicklungsdruck kann der Campus in einer zweiten Etappe nach Westen expandieren, wobei auch hier eine Vorstrukturierung durch Landschaftsfelder und Pionierflächen erfolgt. Dadurch entsteht zu jedem Zeitpunkt ein attraktives, vielschichtiges Raumbild.

Gefahrenabwehrzentrum Gießen 2023

Auftraggeberin

Universitätsstadt Gießen und Landkreis Gießen

Beauftragung

- Leistungsphase 2-8

- 1.Preis nicht offener interdisziplinärer Realisierungswettbewerb, 2016

Kenndaten

2,3 ha

Architektur

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Philipp Rösner

- Dominikus Littel

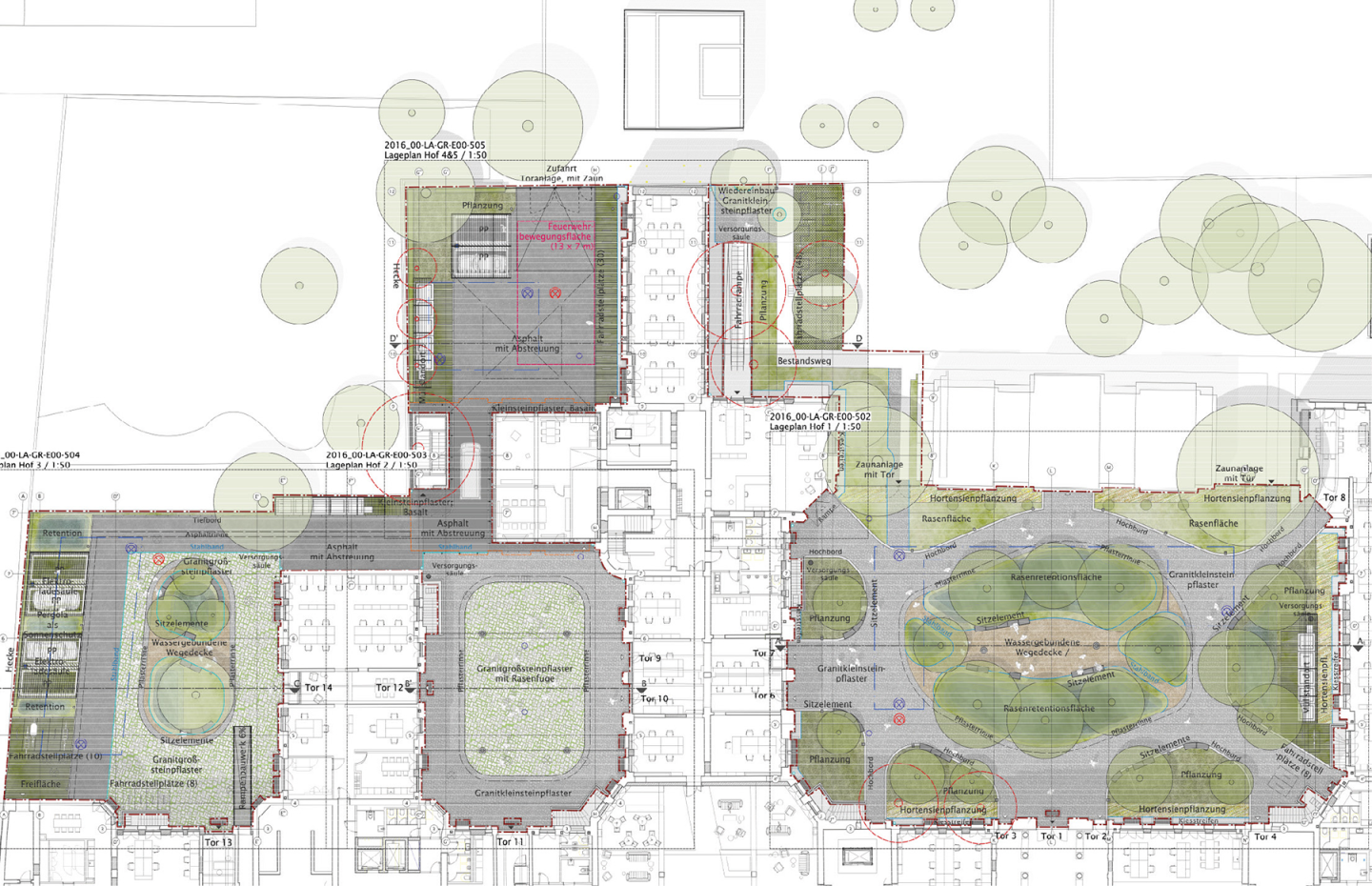

Funktionalität trifft Design

Der Vorplatz des neuen Gefahrenabwehrzentrums wird gerahmt von der östlich verlaufenden Alarmausfahrt und der westlichen Zufahrt. Zwischen diesen beiden Zufahrten spannt sich ein großzügiger Vorplatz auf, der die Adressbildung des Gebäudes zur südlich verlaufenden Erschließungsstraße und zur gegenüberliegenden Wohnbebauung unterstreicht.

Schollenartige Grünintarsien gliedern den Platz in zwei unterschiedliche Bereiche: Der Besucherparkplatz mit 30 Stellplätzen und den eigentlichen Eingangsplatz mit einem Hain aus rotlaubigen Kleinbäumen.

Die Hofflächen und Übungsgelände werden in gefärbtem Asphalt ausgeführt und mit farbigen Markierungen ein gestalterisch hochwertiges Bild erzeugt. Teil der Übungsflächen ist ein Sportplatz und eine Gleisanlage.

Neues Leben an der Würm München Stockdorf 2023

Auftraggeberin

- Gemeinde Gauting

- Santini GmbH + Co. Grundstücksverwaltungs KG

Verfahrensart

Einladungswettbewerb nach RPW

Kenndaten

2.000 m2

Architektur

- Kartenbeck und Lang Architekten, Berlin

- Kopperroth Architektur und Stadtumbau, Berlin

Energiekonzept

Visualisierung

Mitarbeit

Mathias Maurerlechner

Auszeichnung

2. Preis

Urbane Nachhaltigkeit

Der vorliegende Entwurf möchte in dem sensiblen Kontext für das urbane Wohnen und Arbeiten unter der Maxime der ökologischen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen. Ziel ist es, ein lebendiges und durchmischtes Quartier, in dem Menschen, Tiere und Flora mit- und nebeneinander existieren können, zu entwickeln. Das Zusammenleben wird dabei mit architektonischen und freiraumplanerischen Maßnahmen auf unterschiedlichen Maßstäben gefördert.

Vorgeschlagen wird eine durchlässige, städtebauliche Entwicklung, die um eine üppige ,Grüne Mitte‘ herum angeordnet wird. Die Grüne Mitte erstreckt sich sowohl auf das westliche als auch das östliche Ufer der renaturierten Würm und rahmt dabei naturnah den wiederhergestellten Altarm der Würm, der mit Flachwasserzonen und renaturierten Ufern einer Vielzahl von heimischen Arten Platz bietet.

Während im Osten das Erleben der Würm für die Anwohner und Besucher mit Aufenthaltsangeboten wie Sitzstufen, Bänken und Außengastronomie am alten Kraftwerk im Vordergrund steht, werden die Nutzungen durch die Anwohner im Westen bis an den westlichen Grundstücksrand zurückgezogen. Auf diese Weise werden möglichst große Freiräume für Nistplätze und Quartiere mit ausreichend Entfernung von der Bebauung und Durchwegung möglich.

Um dennoch ein Naturerlebnis und eine bessere Verknüpfung herzustellen erhalten die Stege über die Würm Terrassen mit Sitzgelegenheiten sowie einen Waldspielplatz.

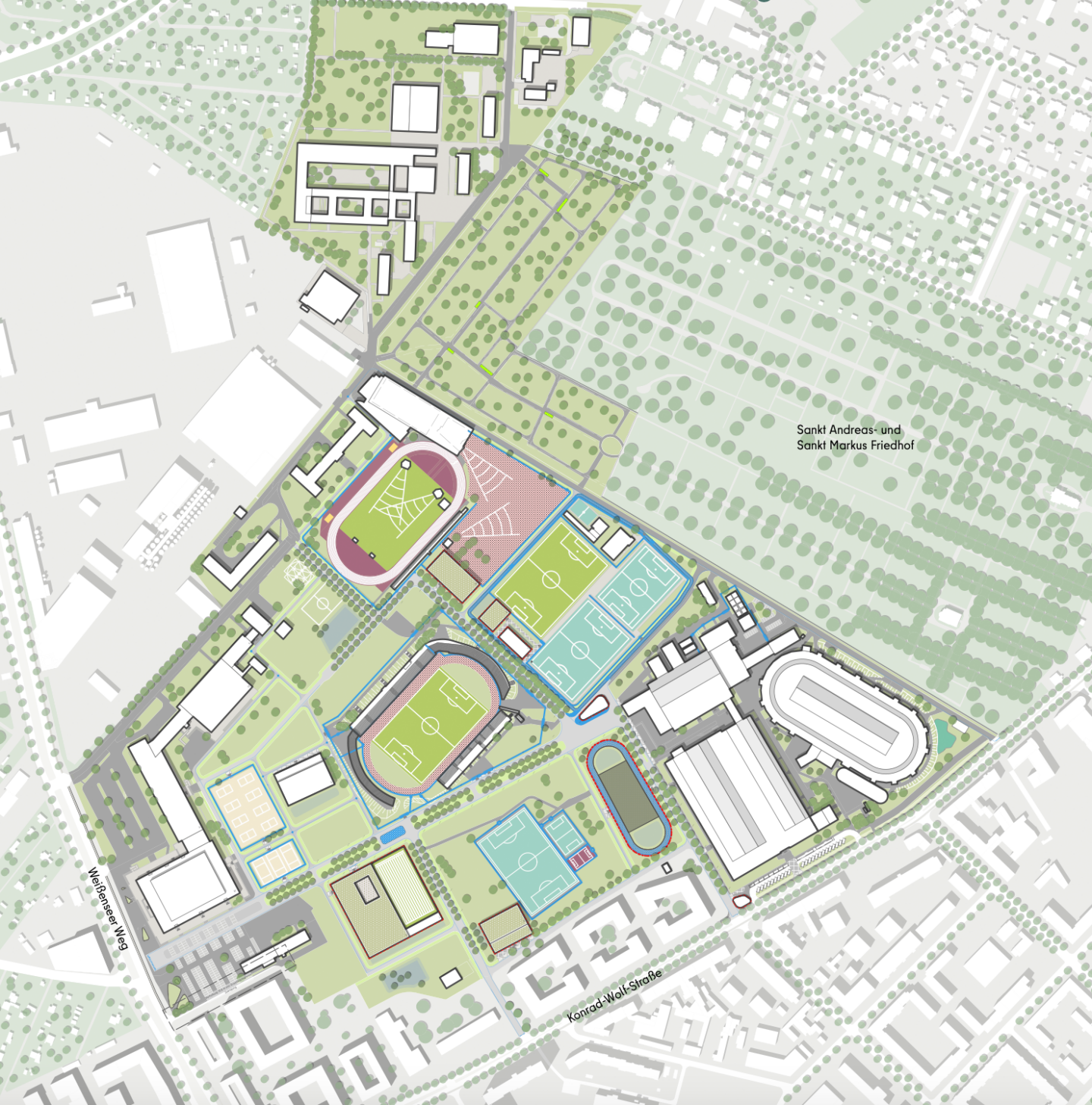

Sportforum Berlin Berlin 2023

Ausloberin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin

Beauftragung

- Masterplanung

- Gestaltungshandbuch

- zweiphasiger Wettbewerb, 2021, 1. Preis

Kenndaten

45 ha

Stadtplanung

Visualisierung

Mitarbeit

- Tobias Birkefeld (Masterplan und Gestaltungshandbuch)

- Jan van den Berge, Sophia Krause, Alicja Smolińska (Wettbewerb)

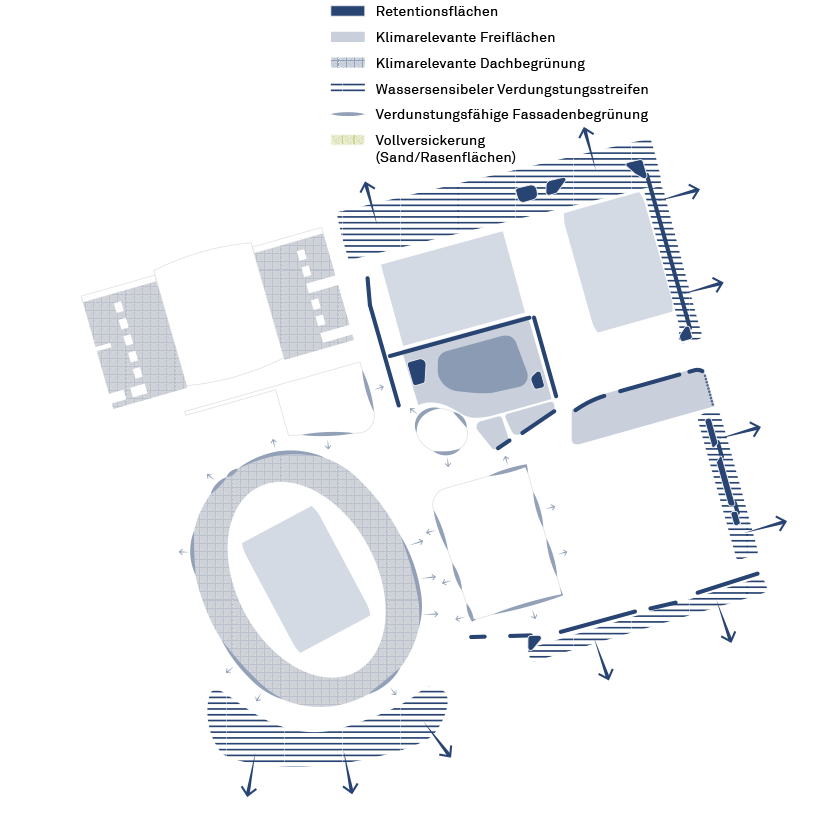

Sport findet Stadt!

Das Konzept schlägt vor, die zum Teil durchaus interessanten und wertvollen Bestände als Versatzstücke in ein neues, prägnantes Bild zu integrieren. Dazu wird ein von den Rändern sich entwickelndes, stringentes Raster in das Gebiet gelegt. Dieses vertraute Ordnungssystem schreibt dem Sportforum ein starkes urbanes Thema ein.

Poly_Felder

Die Grundidee des Entwurfs nimmt ein immanentes Thema des Sports auf und nutzt die Idee der „Spielfelder“ als strukturierendes Motiv für die gesamte Fläche des Sportforums.

Als Rückgrat des Areals fungiert ein Gerüst aus drei Hauptachsen, welche kontinuierliche Nord-Süd und Ost-West Verbindungen schaffen und an die umgebenden übergeordneten Straßen und Wege anbinden. Sie bilden die wichtigsten Orientierungs- und Bewegungslinien und stellen begleitende Spiel-, Sport- und Aufenthaltsflächen zur Verfügung.

Masterplan und Gestaltungshandbuch

Durch die Masterplanung werden die einzelnen Sportanlagen, Gebäude und Freianlagen zu einem einheitlichen, schlüssigen Gesamtbild verbunden. Die sehr langfristig angelegte Entwicklungsperspektive und eine heterogene Nutzerschaft mit unterschiedlichen Anforderungen benötigt weitere, geeignete Instrumente zur permanenten Qualitätssicherung. Ergänzend zum räumlichen Leitbild des Masterplans sichert das Gestaltungshandbuch als informelles Instrument in einem langfristig angelegten Entwicklungsprozess die Qualität in der Umsetzung des Projekts.

Urbanes Quartier Hauptgüterbahnhof Braunschweig 2023

Auftraggeberin

Stadt Braunschweig

Verfahrensart

Wettbewerb

Kenndaten

21 ha

Städtebau

Visualisierung

Mitarbeit

Mansura Perveen

Eingebettet in die Bahnstadt

Die Entwicklung der Bahnstadt als Ganzes ist für die Stadt Braunschweig eine fast einmalige Chance zur städtebaulichen Weiterentwicklung. Erstreckte sich das Stadtgebiet historisch im Wesentlichen nördlich der Bahnlinie, gelingt mit der Bahnstadt langfristig der Sprung über die Gleise in ein Entwicklungsraum von insgesamt rund 300ha Größe.

Unter dem Schlagwort „Stadt kompakt weiterbauen“ versammeln sich die vielfältigen Teilräume Bahnhofsquartier, Hauptbahnhof, Gleisharfe, Bebelhof und EAW-Gelände mit unterschiedlichen Begabungen. Der ehemalige Hauptgüterbahnhof sticht aufgrund seiner gewachsenen, gewerblich-kreativen Identität und seiner zusammenhängenden, verfügbaren Fläche als wesentlicher Bestandteil hervor.

Mit den Verknüpfungsmöglichkeiten in die RailCity des Siemensareals entsteht ein bestens vernetztes Stück Stadt! Über das neu geplante Freiraumband ist das Quartier Ackerstraße an den Hauptgüterbahnhof angebunden. Das trägt zur Weiterentwicklung von der Randlage zu einem gut eingebundenen Stadtquartier bei.

Zwischen_Parks

Zwei Freiraumbänder stellen die Vernetzung zu den umliegenden Stadtgebieten her, nehmen aber auch die für das Quartier selbst notwendigen Freiraumnutzungen auf. Im Norden, im Übergang zum Quartier Ackerstraße, entsteht eine intensiv genutzte grüne Fuge mit Flächen für Gärten und Gardening-Projekte, aber auch notwendige Spiel und Sporteinrichtungen. Die aktive Achse im Süden begleitet die geplante Trasse für den ÖPNV, Fuß und Radverkehr.

Kreative Gasse

Wesentlicher öffentlicher Raum des Entwurfs ist die im Zentrum des Gebiets gelegene Kreativgasse. Sie ist als autofreier Raum konzipiert. Als Neuinterpretation der vorhandenen Harkortstraße finden sich hier die vorhandenen Orte eines kreativgewerblichen Quartiers. Insbesondere dient die H_LLE als Nukleus der Stadtwerdung und Kern der neu zu entwickelnden Quartiersöffentlichkeit. Der neue Quartiersplatz entwickelt sich im Anschluss an diesen vorhandenen, identitätsstiftenden Raum als vielfältig nutzbarer urbaner Raum.

Bahnhofsplatz Balingen 2022

Auftraggeberin

Stadt Balingen

Beauftragung

- Leistungphase 2-8

- Wettbewerb, 2017, 1. Preis mit Yellow Z, Berlin (Städtebau)

Kenndaten

- 5.400 m²

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Philipp Rösner (Wettbewerb)

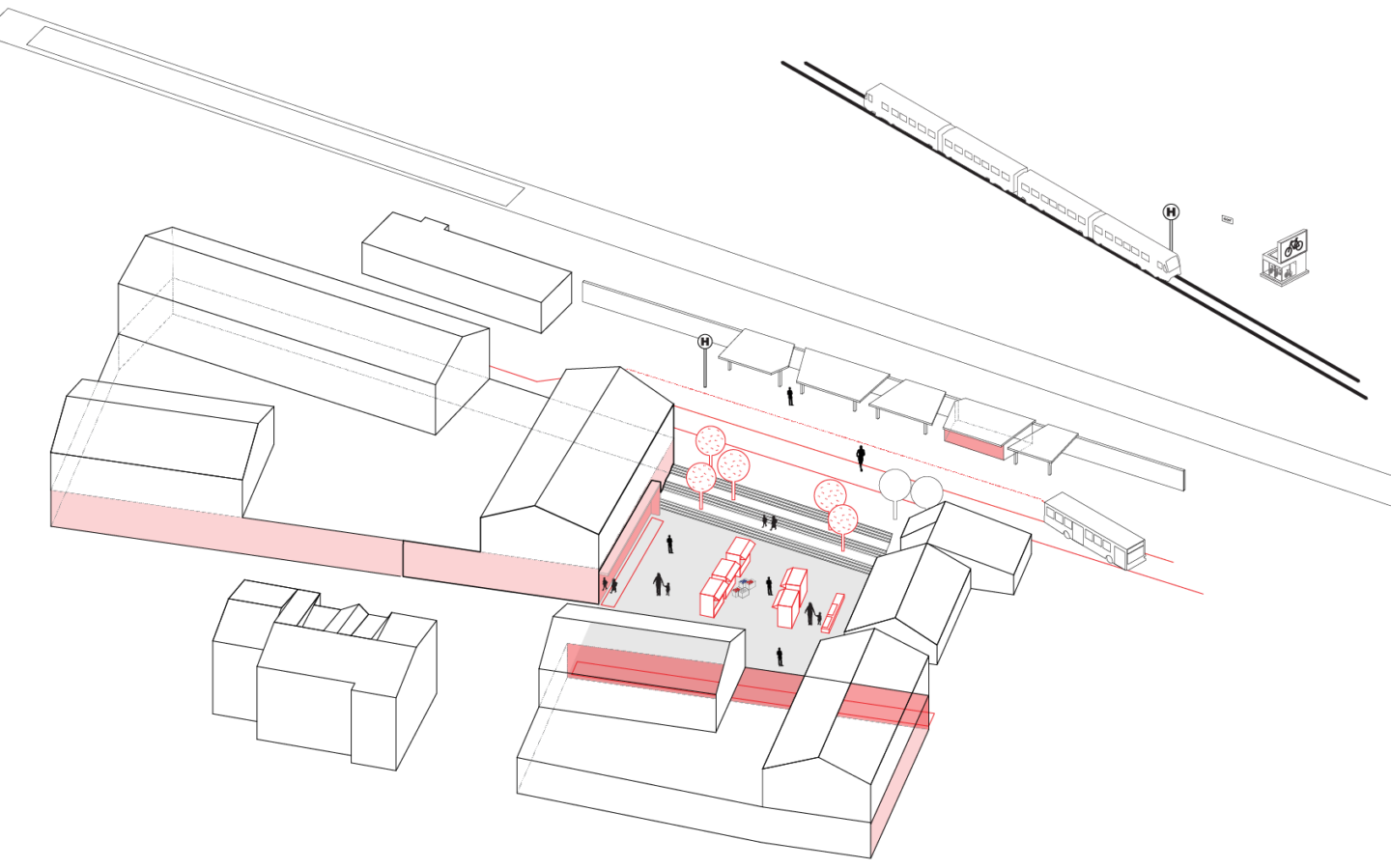

Repräsentativer Stadtauftakt

Der Bahnhofplatz bildet den repräsentativen Auftakt in die Stadt, die Bahnhofstraße und die Innenstadt. Um eine sowohl repräsentative Geste als auch einen Platz mit neuen hochwertigen Aufenthaltsbereichen zu schaffen, ist der Platz von Grund auf neu geordnet. Die Nutzungen und Infrastrukturellen Anlagen sowie der Verkehr sind an die Nord und Südseite verlegt. So wird eine offene Platzfläche vor dem historischen Bahnhofsgebäude geschaffen, die dem Ensemble eine neue Großzügigkeit verleiht.

Am Nordrand des Platzes ist ein Hain aus mehrstämmigen Hopfenbuchen gepflanzt, welcher dem Platz nördlich eine Raumkante verleiht. Südlich wird der Platz durch den zweigeschossigen Neubau der Bahnhofsgaststätte gefasst. Diese bildet die Raumkante des Bahnhofsvorplatzes und ist gleichzeitig ein städtebaulicher Hybrid, der auch den Kopfbau des angrenzenden Wohnblocks darstellt. Dadurch wird die sonnig exponierte Süd-Westliche Ecke des Platzes zum Gastronomiebereich.

Der Natursteinplattenverbund des Platzes, ist um 90 Grad zum Pflaster der Bahnhofstraße gedreht. Um die öffnende Geste und die Verdichtung der Elemente zu den Platzrändern zu betonen werden Streifen aus Großsteinpflaster eingeschrieben, die sich zu den Rändern des Platzes verdichten.

Die Gestaltung generiert einen multifunktionalen Platz, der das bestehende „Haus der vielen Angebote“ optimal ergänzt und zusätzlich eigene Angebote schafft, Bereiche des ruhigen Aufenthalts im Schatten oder auch das Sehen und Gesehen werden auf dem Platz ermöglicht.

Arcostraße Berlin 2022

Auftraggeberin

Gewobag

Beauftragung

Leistungphase 1 – 9

Kenndaten

- 2.333 m² Freianlagen

Architektur

Mitarbeit

- Catinca Dobrescu

- Christoph Deus

Das Baugrundstück Arcostraße 9–15 liegt am Charlottenburger Ufer, direkt an der Spree. Hier entstand eine Wohnanlage mit zehn Gebäuden. Fünf Vorderhäuser und fünf Hofgebäude auf dem innen liegenden Teil des Grundstücks. Die Vorder- und Hinterhäuser sind gegeneinander versetzt angeordnet und durch offene Laubengänge miteinander verbunden.

Die von der Straße aus gedachte Organisationsstruktur wird von der Spreeseite durch die Freiräume gekreuzt, die in die Höfe und durch die Laubengänge fließen und diffundieren. Das Fließen in Form von Prielen wird zum bestimmenden Thema des Freiraums. Die Flächen nehmen der Form folgend die begrünten Sickermulden und großzügigen Spielangebote auf.

Priele als entwurfsleitendes Motiv

Der Entwurf geht vom Bild der Priele aus, die beim Zurückfließen des Wassers aus überfluteten Flächen entstehen. Die Wege durchfließen die Höfe von Norden nach Süden auf organische Weise und bilden einen Kontrast zur stark geometrisch aufwärts strebenden Fassade der Gebäude.

Bei der Planung der Spielflächen wird auf eine lebendige und anregende Gestaltung Wert gelegt. Die ausgewählten Spielgeräte sind robust, sicher und prägen den Freiraum durch ihre Farbigkeit.

Der Außenbereich der KITA, mit Sand- und Rasenspielflächen kann von dem KITA Betreiber frei bespielt werden. Dieser wird mit einem beschichteten Maschendrahtzaun mit rotblühenden Rankpflanzen von der restlichen Wohnanlage getrennt. Die „Hüpfinsel“ erlaubt Kindern und Erwachsenen einen sichtbaren Bezug zwischen den zwei Bereichen und inszeniert das Kinderspiel auf dem Trampolin als Highlight im Hof. Die Sandfläche für Kleinkinder nimmt eine Tunnelrutsche auf, die am Handlauf des ersten OG angedockt ist.

Auf der nördlichen Rasenfläche entsteht ein Spielplatz mit plastischen Spielelementen. Hier liegt der Schwerpunkt auf Balanceelementen für ältere Kinder. Alle Spielbereiche werden durch akustische Spiele verbunden.

Ravelin II Magdeburg 2022

Auftraggeberin

Landeshauptstadt Magdeburg

Beauftragung

Leistungsphase 4-8

Kenndaten

9.250 m2

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Jessica Thumann

- Christoph Deus

Frühe Europäische Geschichte zum Anfassen

Die Preußischen Festungsanlage in Magdeburg wirft einen neuen Blick auf die europäische Geschichte, die an diesem Ort zum Nachdenken anregt. Nach der denkmalgerechte Sanierung ist die alte Festungsanlage nun Ort kultureller Veranstaltungen, touristische Attraktion und überregionaler Anziehungspunkt für Fachexpert*innen zum Thema Festungsbau.

Durch Aufwuchs und Aufschüttungen nach dem 2. Weltkrieg war die Bodenmodellierung in ihrem Originalzustand nicht mehr erhalten und die Dächer waren undicht. Die Gebäudeteile und Freiflächen erhielten durch die durchgeführte Sanierung den originalen Zustand aus der Zeit der Erbauung weitgehend zurück. Das Bearbeitungsgebiet reicht von der historisch westlichen

Festungsanlagen zwischen Magdeburger Ring und Maybachstraße.

Das Ravelin II ist jetzt neben der bereits 2002 als Veranstaltungszentrum eröffneten Festung Mark, mit deren großem, differenzierten Raum- und kulturellen Angebot, ein weiterer exzellenter, sichtbarer Baustein der wenigen erhaltenen Festungsanlagen in Magdeburg und bietet vor allem vielfältige Möglichkeiten für begleitende kulturelle Veranstaltungen – auch unter Nutzung der Freiflächen.

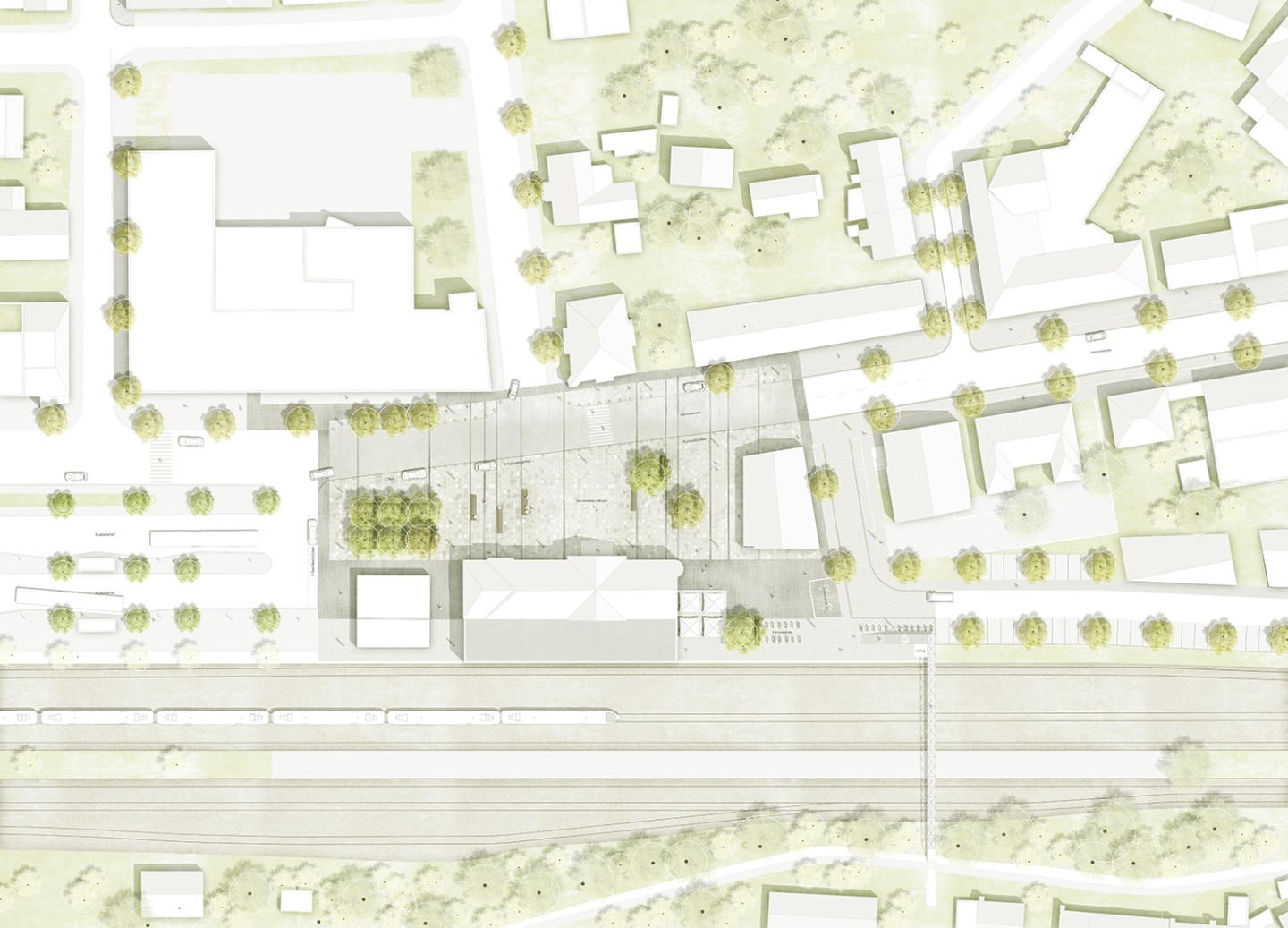

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Berlin 2021

Auftraggeberin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin

Verfahrensart

Machbarkeitsstudie

Kenndaten

20 ha

Städtebau

Mitarbeit

Tobias Birkefeld

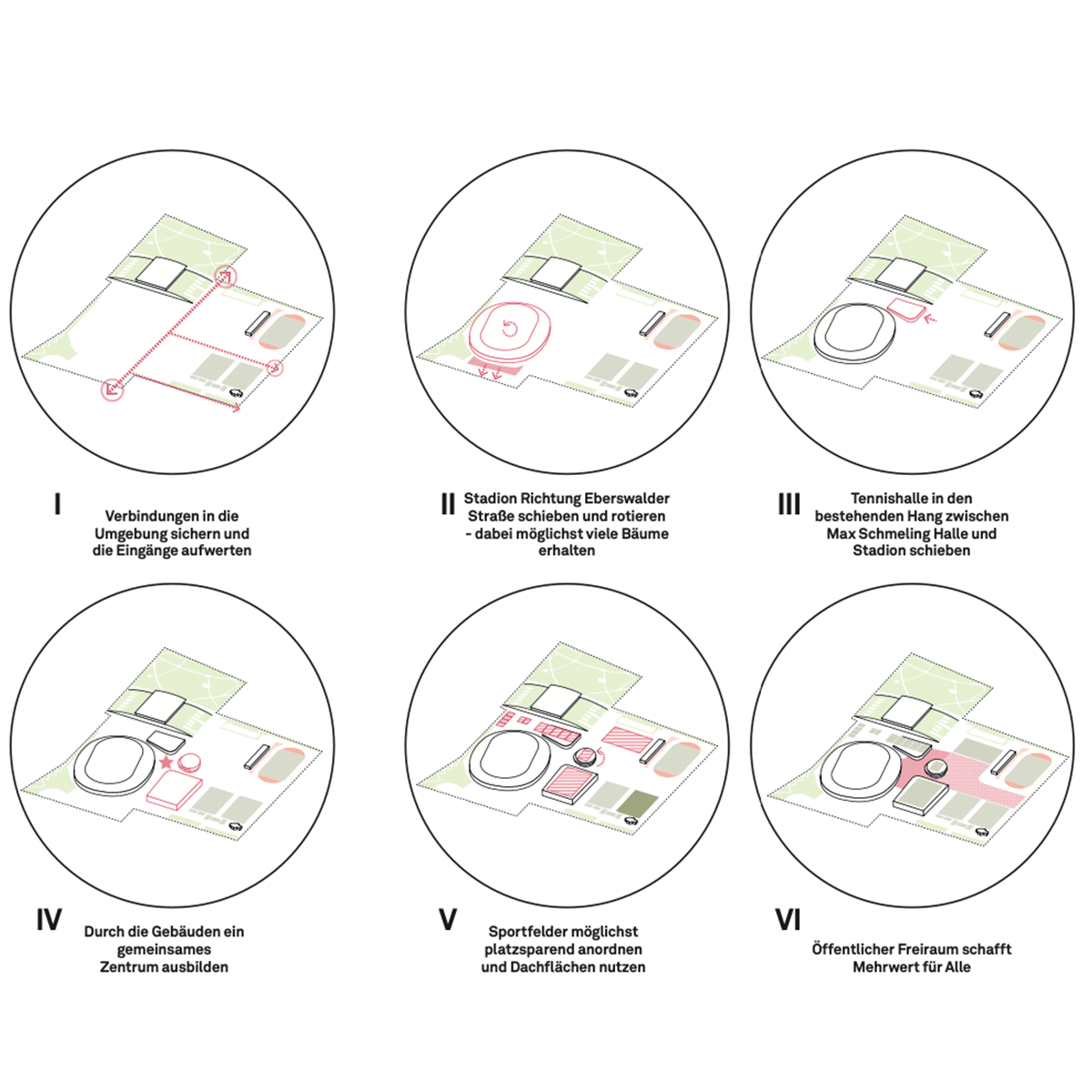

Inklusion und Identität

Was den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im Vergleich zu anderen Sportparks in Berlin einzigartig macht, ist seine Nähe und Einbettung in ein dichtes, gut vernetztes, urbanes Gefüge. Er hat daher das Potential, einen direkten Mehrwert für die umgebenden Quartiere zu schaffen und als Inklusionspark auch auf gesamtstädtischer Ebene wirksam zu werden. Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, sowohl den Vereinssport unterzubringen, als auch die öffentlichen Sport- und Erholungsfunktionen zu stärken.

Der Entwurf (für das Planungsszenario I „Abriss und Neubau an gleicher Stelle“) baut in wesentlichen Teilen auf der heutigen Grundstruktur auf, die durch die vorhandenen Wegebeziehungen, die Eingänge, zu erhaltende Flächen, Bestandsbäume und -bauten stark vorgegeben ist. Die in kompakten Baukörpern organisierten neuen Nutzungen gruppieren sich im Herzen des Areals um einen zentralen Platz, der zum Dreh und Angelpunkt des Sportparks wird. Durch die leichte Drehung und Verschiebung des Stadions in Richtung Eberswalder Straße sowie die etwas freiere Komposition der angrenzenden Fassaden entsteht eine großzügige, lockere Raumsituation inmitten des ansonsten stark orthogonal geprägten Campus.

Quartierspark Lauchhammer West Lauchhammer 2021

Auftraggeberin

Stadt Lauchhammer

Verfahrensart

nichtoffener Wettbewerb

Kenndaten

1,8 ha

Architektur

TRU Architekten (3.Preis)

Visualisierung

Mitarbeit

- Justus Gärtner

- Sophia Krause

- Nell Osojca

Auszeichnung

1. Preis

Neue grüne Mitte

Der Quartierspark Lauchhammer-West gibt als neue grüne Mitte des Stadtquartiers einen Impuls für die Entwicklung der umliegenden Nachbarschaften und schafft über seine individuelle Gestaltsprache einen identitätsstiftenden Ort von hohem Wiedererkennungswert.

Dabei fungiert der Park als vernetzendes Element, das die umliegenden Nachbarschaften zusammenführt und auch zukünftig auf unterschiedliche städtebaulich-räumliche Szenarien reagieren kann.

Das Entrée an der Richard-Wagner-Straße im Westen leitet in das Parkinnere. Hier wird die fehlende Fassung des Straßenraums durch die Setzung eines raumwirksamen Elements, der Spiel- und Sportpergola, repariert. Die Fächer der Pergola bieten vielfältige Möglichkeiten für Bewegung und Spiel und adressieren so unterschiedlichste Altersgruppen der Nachbarschaft.

Der „Schmelztiegelpavillion“ dient als Treffpunkt im Park und referiert als narratives Element mit seiner charakteristischen Formung und Cortenstahl als Leitmaterial an die Bedeutung der Kunstgussindustrie für Lauchhammer. Vom „Tiegel“ aus bestehen Sichtbeziehungen zur Spiel- und Sportpergola sowie zum „Erinnerungsort Industriekultur“, der an der Kreuzung Grünewalder Straße/Vogelherdweg das östliche Entrée des Parkes kennzeichnet. Hier wird an die traditionsreiche und vielfältige Industriegeschichte Lauchhammers erinnert.

Stelen unterschiedlicher Höhe, die in ihrer Form an Schlote, die traditionellen Landmarken der Niederlausitz erinnern, vermitteln mithilfe von Informationstafeln die Historie und Bedeutung der verschiedenen Industriezweige Lauchhammers und ihrer Produkte. Gleichzeitig markieren die „Schlote“ den Eingang zum Park an der Grünewalder Straße.

Neben dem Blickbezug über die offenen Parkwiesenräume erhalten die drei besonderen Elemente des Parks über eine leichte Absenkung des Bodenniveaus im Übergang zu den Grünflächen eine zusätzliche Betonung.

Im Süden grenzt sich der Park durch ergänzende Baumsetzungen zur Wohnbebauung ab. Hier wird ein Großteil der Bestandsbäume erhalten. Nach Norden werden die offenen Parkwiesenräume durch die Allee entlang des Vogelherdwegs begrenzt.

Hier besteht im Zuge der Entwicklung des Parkes Nachverdichtungspotential in attraktiver Lage.

Stadtbaupuzzle Berlin 2021

Ausloberin

HOWOGE Berlin

Verfahrensart

Ideenwettbewerb

Kenndaten

16 ha

Städtebau

Beratung

Mitarbeit

Jan van den Berge

Auszeichnung

3. Preis

Netz-Werk-Plus

Mit einer Verdichtung von städtischen Randlagen bietet sich die Möglichkeit, an die Enden begonnener Strukturen anzuknüpfen und somit komplementäre Angebote am Stadtrand zu machen, kurze Wege zu fördern und Mehrwerte in den unterschiedlichen Bereichen der Quartiere zu schaffen.

Auf den unterschiedlichen Ebenen – räumlich, infrastrukturell oder sozial – bilden sich neue urbane Netzwerke!

Offene Planung

Wenn neue Netzwerke passgenau in den städtischen Kontext integriert werden sollen, setzt das eine intensive Auseinandersetzung mit dem Bestand voraus. Die vorgeschlagenen Stadtbausteine sind flexibel kombinierbar. Die Gebäude sind größtenteils neutrale Volumen, die vielfältige Lebens-, Wohn- und Arbeitsformen ermöglichen.

Die immanenten Netzwerke bündeln ein Spektrum von Themenbereichen, die letztlich – mal mehr, mal weniger – vor Ort verhandelt werden müssen.

Neue Netzwerke

Der Netzwerkgedanke fördert eine integrierte Betrachtung aller Themencluster: Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Mobilität und Bewegung, Materialströme und Ressourcen, Ökonomie und Betrieb, Landwirtschaft und Ernährung, Nachbarschaft und soziale Interaktion, Management und Betrieb sowie digitale Anwendungen. Sie bieten Anknüpfungspunkte für verschiedene städtebauliche Paradigmen der nahen Zukunft wie urbanen Metabolismus, Smart City, oder die regenerative Stadt.

Office Lab Adlershof Berlin 2020

Auftraggeberin

IMMEXA GmbH

Beauftragung

Leistungsphase 2-8

Kenndaten

2,4 ha

Architektur

Mitarbeit

- Wenye Gong

- Catinca Dobrescu

- Philipp Rösner

Freiräume für die Arbeitswelt von heute und morgen

Das Campus Hotel formt einen markanten Punkt entlang der Rudower Chaussee und schafft eine städtebauliche Dominante mit einem Hochpunkt zur Bahnstation. Um dieser Geste auch im Freiraum gerecht zu werden, wird das Hotel von einem hochwertigen Natursteinplatz gerahmt. Der Platz als „Podium“ des Hotels formt präzise Raumkanten und öffnet sich zur Ecke Rudower Chaussee / Wagner-Regeny-Straße zu einem repräsentativen Vorplatz. Eingeschriebene Intarsien markieren die Aufenthaltsbereiche, Außen-flächen des Restaurants und des Cafés.

Nord-Westlich wird das Hotel von einer „Grünklammer“ gefasst, die in den Intarsien des Vorplatzes ausläuft und die herausragende Eiche als Endpunkt hat. Diese wird auf dem Platz bewusst freigestellt um ihrer Bedeutung gerecht zu werden und mit dem befestigten Platz ein Pendant zum gegenüberliegenden Park zu bilden. Hochwertige Betonbänke fassen die Grünintarsien und lenken Besucher und Gäste.

Schützenbastion Stralsund 2019

Auftraggeberin

Hansestadt Stralsund vertreten durch die Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH

Beauftragung

- Leistungsphase 2-8

- 1,5 ha

- Nichtoffener Wettbewerb, 2019, 1.Preis mit TRU Architekten

Mitarbeit

- Wenye Gong

- Larissa Bulheller

- Jessica Thumann

- Catinca Dobrescu

- Jan van den Berge & Johanna Klein (Wettbewerb)

Schützenbastion als Teil des grünen Altstadtrings

Ein grüner Altstadtring soll die historischen Wallanlagen von Stralsund wieder erlebbar machen. Die gebaute Bastion zeichnet die historische Form nach und erhebt sich barrierefrei Richtung Süden. Obwohl Teil des Grünen Rings, setzt sich das Bauwerk deutlich vom Parkraum ab – mit Cortenstahl umhüllt, bildet es eine baulich prägnante Kante vor der ruhig gestalteten vorgelagerten Rasenfläche. Auf der Bastion ergänzt die neue Platzfläche in polygonaler Form die Platzabfolge von Altem und Neuem Markt.

Die einzelnen Bastionen bilden mit unterschiedlichen Schwerpunkten eine zusammenhängende Freiraumkette, aus der die Schützenbastion herausragt – sie ist zugleich einer der beiden großen Zugänge zur Altstadt. Mit breiter Freitreppe und einem urbanen, multifunktional nutzbaren Platz verknüpft die Bastion den Parkraum mit der Altstadt.

Der Entwurf erhält die Alleen und Baumreihen entlang der Wallstraßen, stellen aber die Uferbereiche frei, um das historische Stadtbild wieder erlebbar zu machen.

Der die Bastion umgebende Park bietet mit seinen extensiven Blühwiesen, Spielrasen und Uferbereichen einen naturnahen Erholungsraum und wird zur Bühne für das sich abhebende Bastionsbauwerk. Durch die Entsiegelung weiter Teile des Weidendammes und die Entzerrung der Verkehre entsteht eine attraktive Fuß-Rad-Verbindung zwischen der Altstadt und ihrer Umgebung.

Bitzer Headquarter Sindelfingen 2019

Auftraggeberin

Bitzer Grundstücksverwaltungs GmbH

Beauftragung

Leistungsphase 1-8

Kenndaten

- 6.000 m2 zzgl. Dachbegrünung

- Fertigstellung 2019

Architektur

Mitarbeit

Catinca Dobrescu

Der neue Hauptsitz des Kühlanlagenherstellers Bitzer entsteht auf einem Baufeld im Süden von Sindelfingen. Das 17-geschossige Hochhaus und der zweigeschossige Sockelbau erheben sich über einer Tiefgarage, die zu allen Seiten fast vollständig bis an die Grundstücksgrenze reicht.

Die Außenanlagen des neuen Headquarter folgen in ihrer Logik der Zweiteilung der Architektur. Im Westen und im Südwesten entsteht zu Füßen des Hochhauses ein neuer, repräsentativer und urbaner Platz für den Haupteingang des Firmensitzes. Die großformatigen Ortbetonbeläge nehmen die Form der Architektur auf und integrieren in den aus dem Belag extrudierten Sitzelementen sämtliche Funktionen der Be- und Entlüftung, sowie der topografischen Anschlusspunkte der angrenzenden Straßen. Die Platzbeläge setzen sich durch den Haupteingang und das Foyer in den Innenhof fort, und führen über eine große Freitreppe mit Sitzstufen in das 1. Obergeschoss.

Im Norden und Osten legt sich ein grüner, parkartiger Bereich mit intensiver Dachbegrünung, Wegeflächen und Sitzelementen um den zweigeschossigen Konferenztrakt. Der zur Grundstücksgrenze hin durch eine hohe Gräser- und Staudenpflanzung hin abgegrenzte Bereich wird durch Baumsetzungen mit auffälliger Herbstfärbung und Blühaspekten strukturiert. Zur Straße begrenzt eine Baumreihe aus Acer saccharinum das Grundstück. Die Dächer des Konferenztraktes und des Betriebshofes im Osten erhalten eine einfach intensive Dachbegrünung mit Flachballenstauden und Geophyten, die über das ganze Jahr verteilt mit ihren Blühten Akzente setzen.

Raum der Information am Ehrenmal der Bundeswehr Berlin 2018

Auftraggeberin

- Bundesministerium der Verteidigung

- vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Beauftragung

Leistungphase 3-8

Kenndaten

200 m2

Architektur

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Catinca Dobrescu

Informieren und Sensibilisieren

Der Raum der Information ist als architektonische und narrative Ergänzung zum Ehrenmal der Bundeswehr konzipiert. Die Gebäude liegen am Ende des geschichtsträchtigen Bendlerblocks und bilden ein stilles Ensemble, dass der im Dienst verstorbenen Bundeswehrangehörigen gewidmet ist.

Mit dem Raum der Information erhält das Ehrenmal der Bundeswehr eine räumliche Ergänzung, die eigenständig und ohne konkurrieren zu wollen, die Aufgabe übernimmt, Besucher über das Ehrenmal und seine Bedeutung zu informieren. Das entlang der Hildebrandstraße platzierte Gebäude wird von zwei kleinen Höfen gefasst. Der Besucher betritt den Raum durch einen Innenhof, der als Schleuse und Gelenk zwischen dem Paradeplatz des Bundesministeriums der Verteidigung und dem Gehwegbereich fungiert. Der abschließende, kontemplative Hof ist durch eine Baumsetzung akzentuiert.

Wirtschaftshof Kloster Michaelstein Blankenburg (Harz) 2018

Auftraggeberin

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Blankenburg

Verfahrensart

Realisierungswettbewerb mit Ideenteil

Mitarbeit

Philipp Rösner

Auszeichnung

2. Preis

Eine robuste Struktur für die Zukunft des Klosterensembles

Der Komplex des Klosters Michaelstein, ehemals ein Zisterzienserkloster und seit Mitte des 16. Jahrhunderts in überwiegend weltlicher Nutzung, ist ein geschütztes Denkmalensemble. Die historischen Gebäude beherbergen die Verwaltung, wissenschaftliche Arbeitsplätze, mehrere Seminar- und Übungsräume, Aufführungsräume sowie einen Konzertsaal, Gästehäuser und die Gaststätte „Zum Weißen Mönch“ mit Hotelbetrieb.

Der Bearbeitungsbereich um die ehemalige Zisterzienserabtei umfasst nicht nur die alten Klostergebäude und die auf dem Grundstück vorgesehenen Neubauten. Er reicht im Norden bis an den Parkplatz und enthält die Straßen und Wegeverbindungen, welche das Kloster mit der Umgebung verbinden. Aus dieser räumlichen Situation wird ein strukturelles „Rückgrat“ für das Klosterensemble entwickelt, welches alle Gebäude und Freiräume des Klosters miteinander verbindet.

Einstein Gymnasium Berlin Neuenhagen 2018

Auftraggeberin

Landkreis Märkisch-Oderland

Beauftragung

Leistungsphase 2-8

Kenndaten

4000 m2

Architektur

Mitarbeit

- Andreas Lüderitz

- Catinca Dobrescu

Ein Kontinuum von Innen- und Außenraum

Durch die Setzung des Neubaus als Verbindungsbereich zwischen den beiden älteren Gebäudeteilen kann der Schulhof als großzügige Fläche erhalten werden und fließt durch das Foyer des Gebäudes in Nord-Süd-Richtung. Im nördlichen Hof integrieren wechselnde Streifen aus wassergebundener Wegedecke und Plattenbelägen den alten Baumbestand. Zugleich nehmen die Streifen Sitzelemente aus gefärbtem Stampfbeton auf, die mit Holzsitzauflagen versehen sind.

Appenzeller-Bellinzonastraße München 2017

Auftraggeberin

Bayerische Ärzteversorgung, vertreten durch Bayerische Versorgungskammer

Beauftragung

- Gestalterischer Rahmenplan, Leistungsphase 2

- Nichtoffener einphasiger Realisierungswettbewerb, 2016, 1. Preis

Kenndaten

16 ha

Architektur & Städtebau

Mitarbeit

- Philipp Rösner

- Dominikus Littel

- Jihye Joo

Die Logik des Vorgefundenen

Das Konzept für den Aussenraum beruht auf der Logik des Vorgefundenen. Zusammen mit dem reifen Baumbestand und den freien Wiesenflächen werden behutsam Ergänzungen zur Qualitätssteigerung der Freianlagen vorgenommen. In ihrer Sprachlichkeit nehmen die Ergänzungen wesentliche Merkmale des Bestandes auf und tragen so massgeblich dazu bei, dass sie als selbstverständlicher Teil der erneuerten Gesamtanlage erscheinen.

Der Freiraum der Siedlung wird ausgehend von der Bellinzona- / Appenzeller Straße entwickelt. Diese Straße und ihre Neugestaltung bilden die Mitte und das Rückgrad der Siedlung. Ausgehend von diesem starken Rückgrad wird eine aus dem Bestand abgeleitete, orthogonale Wegestruktur entwickelt, welche die Wohngebäude erschließt. Dieses gradlinige Wegesystem wird stellenweisen durch landschaftlich geschwungene Wege ergänzt. Der westlich gelegene Wall bildet den landschaftlichen Rücken der Siedlung und wird ohne Überformung erhalten.

Der zentral gelegene Quartiersplatz ist die urbanste Stelle im Gebiet. An diesen lagern sich Neubauten mit öffentlichen Erdgeschossnutzungen und Bestandsgebäude gleichermaßen an. Um eine Privatheit der bestehenden und neuen EG Wohnungen und dem dazugehörigen Freiraum sicher zu stellen, wird das Thema des vegetativem Zwischenhorizontes im Entwurf beibehalten und die bestehenden Hecken stellenweise durch passende einheimische Gehölze ergänzt. Spielplätze und die Außenräume der Kitas erhalten eine Einfassung bzw. einen vegetativen Rücken mit blühenden Wildhecken.

Alfred-Delp-Quartier Donauwörth 2017

Auftraggeberin

Stadt Donauwörth

Verfahrensart

Nichtoffener städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb

Kenndaten

30 ha

Städtebau

Mitarbeit

Philipp Rösner

Auszeichnung

Anerkennung

Aber bitte mit Aussicht

Die ehemalige Alfred-Delp-Kaserne stellt ein herausragendes Entwicklungspotential für die Stadt Donauwörth dar. Hoch über der Stadt gelegen, bietet ihre Lage einen hervorragenden Rundumblick über die Altstadt Donauwörths, das Donautal und das benachbarte Zirgesheim. Mit der Öffnung des Kasernenareals ist nun die Möglichkeit verbunden, die bisher etwas abseits gelegene Parkstadt in eine kontinuierliche, sinnfällige Stadtstruktur einzubinden. Die Alfred-Delp-Kaserne kann so das fehlende Passstück zwischen den einzelnen Teilquartieren werden. Dabei gilt es, die einzelnen Bereiche der Stadt in ihren spezifischen Qualitäten zu stärken.

Oben und Unten

Die Entwurf nutzt die landschaftlichen und topographischen Gegebenheiten des Ortes hervorragend. Die Grünzüge der Parkstadt wie an der Parkstraße und der Parkstädter Straße werden bis in das ehemalige Kasernenareal hinein verlängert. Auf dem Areal selbst bieten die drei Terrassen, der ehemalige Exerzierplatz und die südlichen Unterstände (AeroHallen) mit ihrer dichten Baumfassung gute Anknüpfungspunkte, um das neue Quartier auch mit dem östlichen, landwirtschaftlichen Raum zu verweben.

Gleichzeitig erfordern es die drei vorhandenen Terrassen, die neuen Quartiere behutsam in die Topografie einzupassen. Unser Entwurf nutzt die Höhenversprünge, um Teilquartiere lesbar voneinander abzugrenzen, verkehrliche Infrastruktur und landschaftliche Elemente wie z.B. die Entwässerungsgräben in den Stadtraum einzupassen. Das neue Quartier erhält durch Gärten, den zentralen Park, Gemeinschaftsflächen für Sport und Spiel und dem weitläufigen Landschaftspark im Süden die Prägung eines stark durchgrünten Wohnstandorts. Ergänzt wird dies durch die Schaffung von vielfältigen Natur- und Freiräumen und der Einbeziehung der umgebenden Landschaft.

Die vorgeschlagene Phasierung berücksichtigt die Restnutzung der Kasernenbauten für die Erstaufnahmeeinrichtung bis 2020. Daher wird vorgeschlagen, zu Beginn des Umsetzungsprozesses Teilquartiere im Norden und im Süden der Kaserne zu bauen, die jeweils eigenständig von der Sternschanzenstraße aus erschlossen sind. In diesem ersten Realisierungsabschnitt kann auch der neue Sportplatz mit Lärmschutzwall bereits umgesetzt werden, genauso wie die KiTa.

Gartenschau „Natur in Lindau 2021“ Lindau 2016

Ausloberin

Stadt Lindau

Verfahrensart

Nichtoffener Realisierungs- und Ideenwettbewerb

Kenndaten

10 ha

Städtebau

Mitarbeit

- Philipp Rösner

- Dominikus Littel

- Jihye Joo

Auszeichnung

3. Preis

Auf Kurs Südwest

Die gewachsene Altstadt, die von einem Ring aus Inselgärten mit eingestreuten Solitärbauten umgeben ist, soll mit ihrer lebendigen Körnung nun auch auf der westlichen Inselhälfte als klare und einheitliche Struktur fortgeführt werden.

Durch die städtebaulichen Arrondierungen am südlichen Westteil der Insel und dem neuen Wohnquartier im Norden wird der städtische Kern komplettiert und eine klare städtische Intarsie innerhalb der Insel geschaffen. Der Städtebau greift das für die hintere Insel typische Hofsystem auf.

Während zur Altstadt hin eine durchgehende Raumkante ausgebildet wird, bleibt die Bebauung im nordwestlichen Teil an den Rändern offen und stellt freiräumliche Bezüge zum Wasser her. Die Durchlässigkeit des Entwicklungsgebiets wird unterstützt durch das ergänzende Einstreuen von Einzelbauten.

Im südlichen Teil dagegen formulieren zwei starke, überwiegend geschlossene Blöcke das bauliches Pendant zum ehemaligen Bahnhofsgebäude. Der neue Park am nördlichen Rand des Westufers besteht aus drei großzügigen Wiesenflächen, die weitestgehend frei gehalten werden. Nur die erhaltenswerten Bestandsbäume verbleiben auf den Wiesen.

Alle Funktionen werden an den Rändern des Parks angeordnet und haben direkten Wasserkontakt.

Neugestaltung Marktplatz und Bahnhofsumfeld Weßling 2016

Auftraggeberin

Gemeinde Weßling

Verfahrensart

Wettbewerb

Kenndaten

2,6 ha

Städtebau

Mitarbeit

Maike Nolte

Auszeichnung

Ankauf

Weßling wandelt sich

Die grundlegende Neustrukturierung der Bereiche um Bahnhof und Marktplatz bringt für Weßling gravierende Veränderungen betreffend der Nutzungen, der Verkehrsführung und des Raumbildes insgesamt. Gleichzeitig bietet sich die Chance einer umfassenden strukturellen Qualifizierung „aus einem Guss“: der öffentliche Raum kann deutlich attraktiver und lebendiger und die baulichen Versatzstücke in konkrete räumlich-funktionale Beziehung gesetzt werden.

Der Konzeptansatz überlagert die neu einzubringenden großflächigen Nutzungen mit kleineren, dem kleinstädtischen Maßstab entlehnten Wohnbauten in einer Gebäudetypologie aus Sockel und „Aufbauten“. Damit wird eine angemessene Dimensionierung und verträgliche Gliederung der Baumassen erreicht, die sich einerseits an den tradierten Baustrukturen orientiert, andererseits die großvolumigen Einzelhandelsnutzungen an geeigneter Stelle integriert.

Der Entwurf nutzt die Anforderung, die frequenzbringenden Nutzungen zentral anzuordnen, um mit dem Marktplatz ein neues, lebendiges Zentrum zu schaffen.

Sequenz

Beginnend mit der Auftaktsituation am Stadteingang entwickelt sich entlang der Hauptstraße eine erlebbare, funktional und gestalterisch differenzierte Sequenz aus Baustrukturen und öffentlichen Freiräumen mit Baumpaketen.

Während die im Gewerbeband an den Gleisen liegenden baumbestandenen Freiflächen überwiegend Stellplätze und kleinere Freizeit-/ Sportangebote aufnehmen, formulieren die Maibaumwiese und der neue Marktplatz das eigentliche Zentrum des Ortes. Der neue Platzraum spannt sich zwischen der Freitreppe vorm Busbahnhof über die verkehrsberuhigte Hauptstraße bis zum Drogeriemarkt. Der Platz, die Nutzungen im EG und der direkte Bezug zum Bushalt machen den Neuen Markt zum identitätsstiftenden Herzstück der Wesslinger Ortsmitte.

Schlossplatz mit Säulesmarkt Marktgemeinde Wiesentheid 2016

Auftraggeberin

Marktgemeinde Wiesentheid

Verfahrensart

nicht-offener einphasiger Realisierungswettbewerb

Kenndaten

6070 m2

Verkehr

Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH

Mitarbeit

- Philipp Rösner

- Jihye Joo

Auszeichnung

2. Preis

Zukunftsfähiger Campus

Die Charakteristika der bestehenden Gebäudetypologien wurden herausgearbeitet und für die zukünftige Entwicklung des Campus neu interpretiert. Dadurch bildet die Campusstruktur eine starke Einheit, die sich mit der Stadtstruktur der Stadt Geisenheim gut verbindet. Drei ausgewählte Gebäude werden in diesem Konzept dupliziert und im Campus neu positioniert.

Der ‚Campus-Weg‘ verbindet die hochwertigen historischen Parkanlagen mit neu angelegten Grünflächen und zentralen Platzangeboten.

Entlang der zum neuen ‚Campus-Weg‘ aufgewerteten zentralen Achse spannen sich neue Freiräume auf, die dem Campus einen strukturell starken, zusammenhängenden und identitätstiftenden Charakter verleihen. Durch den Wechsel und das Verspringen von Grünflächen und Platzbereichen von Norden nach Süden und die einheitliche Formensprache und Materialwahl entsteht ein starker Strang, der die Gebäude und Nutzungen organisiert und zusammenhält.

Auch die als „Satelliten“ in der Stadt verteilt liegenden Campusbereiche werden durch kleine Akzente im Freiraum Teil des Gesamtcampus. Plattenbänder, die als Funktionsbänder ausgelegt sind, strukturieren die neuen Freiflächen, schaffen Orientierung und akzentuieren bestehende Campusbereiche.

Platzintarsien aus hellem Natursteinpflaster unterstreichen die Adressbildung der Gebäude und sorgen für einen hohen Wiedererkennungswert und eine klare Orientierung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zentralbereich Ost und West (Campusterrassen). Diese beiden Freiflächen bilden die neuen Adressen innerhalb des Campus. Der Platzbereich im Campus Ost schafft eine klare Geste als Eingang in den Campus und vermittelt gleichzeitig formal zurückhaltend zum historischen Park. Ein Wasserbecken am nördlichen Rand des Platzes bildet den angemessenen Auftakt dieses neuen Ensembles.

Stallschreiberquartier Berlin 2015

Auftraggeberin

formart Berlin Brandenburg GmbH & Co. KG

Verfahrensart

Eingeladener Wettbewerb

Kenndaten

1,6 ha

Architektur

Mitarbeit

Philipp Rösner

Auszeichnung

2. Preis

Grünes Tal

Der Grünraum zwischen den Gebäudezeilen wird als grünes Tal aufgefasst. Dies drückt sich sowohl in der Topografie durch die abgesenkte Mitte, als auch in den Pflanzungen und im Wechsel der verschiedenen naturnahen Atmosphären aus. Da das Erdgeschosswohnen in der Innenstadt immer mit Problemen und Hemmnissen (Sicherheit der Wohnungen, Nähe der privaten Terrassen zur halböffentlichen Erschließung) verbunden ist, stellen die Topografie, das Raumgerüst und die überwiegend grüne Hoffläche wichtige Alleinstellungsmerkmale dar

Der Entwurf sieht vor, die Terrassenkanten ebenso wie die Wegeführung schwingen zu lassen. Die Terrassenbänder werden auf diese Weise mit dem Freiraum zusammen gelesen. Optisch entsteht der Eindruck eines homogenen Hofkomplexes, der von Gebäudekante zu Gebäudekante reicht.

Eine grüne Mitte als

Aufenthalts-, Erholungs-

und Erlebnisbereichs

Die Länge des Hofes verlangt nach einer dazu quer verlaufenden Rhythmisierung, um durch Aufenthalts- und Spielangebote, sowie weitere Funktionsbereiche, Zäsuren mit unterschiedlichen Qualitäten und Atmosphären entstehen zu lassen. Dadurch wird der Durchgangscharakter des Hofes entschleunigt und neue Aufenthaltsqualitäten geschaffen.

Hofgestaltung und Dachbegrünung Schlüterstraße Berlin 2015

Auftraggeberin

Privat

Beauftragung

Leistungsphase 2-8

Kenndaten

650 m2

Architektur

Mitarbeit

- Katharina Wittchen

- Angelika Strauß

Urbaner Erholungsraum

Durch den Neubau des Vorder- und des Gartenhauses in der Schlüterstraße 40 entstehen neue Verbindungen im Blockinneren zwischen Kurfürstendamm, Schlüterstraße und Wielandstraße. Dabei verdichtet die Neubebauung den Kern des Blockes auf behutsame Weise und berücksichtigt die Belichtungssituation der neuen Höfe.

Ein zentrales grünes Band reicht vom Hof der Kurfürstendamm 188 über die Schlüterstraße 40 bis zum östlichen Hof der Schlüterstraße 41. Die auf drei unterschiedlichen Höhen gelegenen Höfe sind an den Versprüngen mit einem Bankelement im Norden und mit einer Mülleinhausung im Süden markiert und die Höhen so vermittelt. Deutlich wird die Verwendung von Holz in der Nord-Süd-Achse.

Die Gesamtanlage integriert auf diese Weise sämtliche funktionalen Anforderungen in nur wenige, notwendige Objekte. Dadurch bleiben die Zentren der Höfe frei von störenden Elementen und suggerieren eine große Offenheit und Weite.

Stadtpark Neutraubling Neutraubling 2014

Auftraggeberin

Stadt Neutraubling

Verfahrensart

nicht offener Realisierungswettbewerb mit Ideenteil

Kenndaten

- Realisierungsteil 8,4 ha

- Ideenteil 5 ha

Architektur

Mitarbeit

Philipp Rösner

Auszeichnung

Anerkennung

Ausgewählte Vegetationstypen prägen den neuen Stadtpark

Die Geschichte der Stadt begann als ein Ort an dem Vertriebene – Menschen aus verschiedenen Regionen und Ländern haben hier eine neue Heimat gefunden. Die Vielfältigkeit aus Nationalitäten und Kulturen macht die Einzigartigkeit von Neutraubling bis heute aus.

Das Konzept schlägt einen von unterschiedlichen Vegetationstypologien dominierten Park vor. Waldgesellschaften vom Parkwald bis zum naturnahen Laubmischwald formen als urbanes Waldensemble den stimmungsvollen Rahmen für die gemeinschaftliche Parkwiese. Das solide Parkwegenetz, gefasst von einem Rundweg, führt die Besucher durch spannende Raumabfolgen und zu Orten der Entspannung und Erholung.

Neutraubling bekommt einen einzigartigen Stadtpark, als Raum für naturnahe Erholung aber gleichzeitig auch als Versprechen an die Zukunft. Mit ca. 45% “Ausgleichsfläche”, also ökologisch und ästhetisch hochwertigen Strukturen fungiert der Stadtpark nicht nur als Erholungsraum und Grüne Lunge für Neutraubling, sondern auch als neuer Ort der Ökologischen Vielfalt.

Es entsteht ein extensiver Stadtpark mit unterschiedlichsten Qualitäten und Raumabfolgen, eigenem Charakter und Identität – hergeleitet aus der Geschichte Neutraublings, wächst er zusammen mit der Stadt und den Menschen. In den Parkwäldern finden sich versteckte Orte, welche den Besucher ab vom Weg und hin zum Parkwald locken. Das Wachstum Neutraublings, zu dem über die Jahrzehnte die Zuwanderung aus den unterschiedlichsten Kulturen beigetragen hat, wird anhand der Zuwanderungsstatistik nach Jahren und Bevölkerungsgruppen metaphorisch lesbar.

In Analogie zum heimischen Standort wird die potentielle natürliche Vegetation als Ausgangspunkt für die Gehölzpflanzungen herangezogen. Ohne das Eingreifen des Menschen würde sich ein artenreicher Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald etablieren, sofern dieser nicht von konkurrenzstärkeren Rotbuchen verdrängt wird. Eichen und Hainbuchen stehen stellvertretend für den heimischen Standort – die bayrische Kultur, die hier symbolisch in jedem “Waldpatch” durch eine standortgerechte Baumart ergänzt wird, welche die Vielfalt der in Neutraubling lebenden Kulturen symbolisiert.

Villa Babelsberg Griebnitzsee 2013

Auftraggeberin

Privat

Beauftragung

Leistungsphase 2-8

Kenndaten

2.000 m2

Architektur

Axthelm-Rolvien Architekten

Mitarbeit

- Gerd Holzwarth

- Maik Böhmer

- Sebastian Meier

In bester Wasserlage

Das Grundstück ermöglicht mit seiner starken Topografie die Zonierung verschiedener Teilbereiche. Zum Anderen bietet die Lage am Griebnitzsee mit ihren Ausblicken und Erholungsmöglichkeiten einen sehr atmosphärischen Hintergrund. Der Entwurf teilt den Garten in einen naturnahen Wiesenraum mit Schilfzone und großzügigen Liegeflächen und einen als Sunken Garden angelegten Schmuckgarten mit Stauden- und Gehölzpflanzungen.

Das Terrasssenband macht die Ruhe des Ortes und seine bezaubernde Aussicht auf den See erlebbar.

Verbindendes Element beider Gartenteile ist das südlich der Villa gelegene Band, das der Topografie folgend von Westen nach Osten abgestufte Terrassenflächen miteinander verknüpft. Die Terrassenflächen orientieren sich in Lage und Form an den Räumen und Gartenzugängen des Hauses. Endpunkt des Bandes ist die großzügige Seeterrasse.

Die vom zentralen Band abgehenden gefassten Holzdecks wölben sich jeweils am Ende ähnlich einer Klammer zu einem Sitzelement auf, das sich erneut auf das Band ausrichtet. Dadurch ergeben sich intime und gefasste Rückzugsorte auf drei verschiedenen Niveaus des Gartens.

Hofgestaltung der Victoriahöfe BERLIN 2025

AUFTRAGGEBERIN

GBP Architekten GmbH

BEAUFTRAGUNG

LPH 3-8 | Direktbeauftragung

KENNDATEN

3.775 qm

MITARBEIT

Tobias Birkefeld | Wenye Gong

Hofanlage im historischen Stil

Die, Ende des 19.Jahrhunderts erbauten Victoriahöfe, sind nach dem zur damaligen Zeit größten Versicherungskonzern Deutschlands benannt und befinden sich in der Lindenstraße, unweit des Berlin-Museums.

Die Gesamtanlage im historistischen Stil überlebte nur teilweise den 2. WK. Sowohl die übrigen Gebäude, als auch die Hofanlagen unterliegen dem Denkmalschutz und wurden nun in Teilen erneuert und zeitgemäß angepasst. Dazu waren neben der Beachtung des Denkmalschutzes auch die Anforderungen an Brandschutz , Ver- und Entsorgung, Stellplatznachweise, Wegerechte und Beleuchtung, sowie der Naturschutz zu beachten.

Die Materialien der Randeinfassungen und Pflasterungen wurden zu diesem Zweck eingelagert und nachhaltig wieder verwendet.

Die Gesamtanlage ist in Einzelhöfe mit unterschiedlichen Nutzungen und Funktionen aufgeteilt. Entsprechend verschieden sind die Grünanteile und die Atmosphären der Höfe, die vom „partytauglichen“ Hof mit Rasenfugenpflaster, über den mit Bestandskastanien ansprechenden Grünraum, bis zum repräsentativen großen Innenhof mit großer Verweilqualität reichen.

Die Pflanzung nimmt historische Vorbilder wieder auf, ist aber zugleich klimaresilient und nachhaltig angelegt.